Tucholskys „Gripsholm“

Der Film Schloss Gripsholm basiert auf Kurt Tucholskys gleichnamigem „Roman“ aus dem Jahr 1931. Tucholsky nennt ihn „eine Sommergeschichte“. Nehmen wir das Buch zur Hand, soll uns bereits die erste Seite davon überzeugen, dass wir es mit etwas ganz und gar Belanglosem zu tun haben. Denn hier lesen wir, wie sein Verleger Ernst Rowohlt schreibt:

„Lieber Herr Tucholsky,

[…] Nun möchte ich [..] wieder einmal die »schöne Literatur« pflegen. Haben Sie gar nichts? Wie wäre es denn mit einer kleinen Liebesgeschichte? Überlegen Sie sich das mal! Das Buch soll nicht teuer werden, und ich drucke Ihnen für den Anfang zehntausend Stück. Die befreundeten Sortimenter sagen mir jedesmal auf meinen Reisen, wie gern die Leute so etwas lesen. Wie ist es damit?“[1]

Tucholski winkt mit einer typischen Künstlerphrase ab: wer liebe den heute noch? Dann wolle er schon lieber eine leichte Sommergeschichte liefern, so etwa in folgendem Stil:

»Die Gräfin raffte ihre Silber-Robe,

würdigte den Grafen keines Blickes

und fiel die Schloßtreppe hinunter«[2]

Das Thema des Romans ist allerdings nicht ganz so seicht, wie uns die Tarnung als Urlaubsgeschichte zunächst glauben machen will. Es ist die Verflechtung von Herrschaft und Liebe, Besitz in seinen vielen Formen. So ist bereits die erste Sequenz des Romans, der Briefwechsel zwischen Rowohlt und Tucholsky, fingiert, um das Werk und die Umstände seiner Entstehung in den Herrschaftskontext einzubeziehen.

Dies gelingt Tucholsky mit einigem Witz, wie sich exemplarisch in der angeregten Korrespondenz zwischen Verleger und Autor zum Thema Geld zeigt: Ohne 15 % honorarfreie Exemplare, so Rowohlt, könne ein Verleger überhaupt nicht existieren, würde glatt verhungern und das werde Tucholsky doch nicht wollen. Dieser aber kontert, Rowohlt solle seinem harten Verlegerherzen einen Stoß geben, nicht mal bei 14 % falle ihm etwas ein – er dichte erst ab 12 %.[3]

Doch ohne die Antwort des Verlegers abzuwarten, zieht uns der Erzähler in die Romanhandlung hinein und nimmt uns mit auf die Reise:

„Ich schreibe diesen Brief schon mit einem Fuß in der Bahn. In einer Stunde fahre ich ab – nach Schweden. Ich will in diesem Urlaub überhaupt nicht arbeiten, sondern ich möchte in die Bäume gucken und mich mal richtig ausruhn.“[4]

Tucholsky verlegt die Handlung nach Gripsholm, also irgendwo in die skandinavischen Weiten; eigentlich ganz egal wo, nur weg von Berlin und der bürgerlichen Gesellschaft mit ihren Moralvorstellungen und Regeln, denen er entfliehen will. Schweden kommt ihm da gerade recht: Dort, so der Erzähler, habe „einer, der in diesem Lande herrschen will, wenig Gelegenheit dazu. Man verstände ihn gar nicht; man lachte ihn aus und ginge seiner Wege.“ [5]

Im vorgeblich unpolitischen Schweden bringt er seine Protagonisten auch gleich noch in einem alten Schloss unter, mit seinem schweren, behaglichen Stil: damit scheinen wir gleichsam der Zeit enthoben. Und vor dieser Kulisse entfaltet Tucholsky dann seine ideale Lebens- und Liebesgemeinschaft.

Tucholsky und Lisa Matthias im schwedischen Läggesta (1929) – Sonja Thomassen. Lizenziert unter CC BY-SA 3.0 über Wikimedia Commons.

Die Verhältnisse des Romans, in denen „die Sittlichkeit mit der Moral im Streite“ liegt,[6] scheinen aber auch sozialpolitisch relevant: Immer wieder werden die Helden der Geschichte von der „Gesellschaft“ und der Notwendigkeit, mit ihr oder gegen sie zu leben, eingeholt: „Wir hatten geglaubt, der Zeit entrinnen zu können“, verrät der Erzähler, aber: „ Man kann das nicht, sie kommt nach“.[7]

Es ist sicher kein Zufall, dass der räumlich-überzeitliche Hintergrund des Romans ein Garten ist, bildet doch der Garten des Paradieses den im kollektiven Gedächtnis verankerten Bewährungs- und Verfehlungsraum. Die sexuell-moralische Doppelbödigkeit dieses Sehnsuchtsortes schwingt natürlich auch bei „Schloss Gripsholm“ mit. Ganz besonders gilt dies im Medium Film, denn Herrschaftsgärten wie der von Gripsholm sind immer auch Bühnen gewesen, in denen sich die Besitzer und Gäste voreinander inszenieren, Rollen spielen oder aus ihnen herausfallen.

Tucholsky hat unter einer Reihe von Pseudonymen veröffentlicht: Peter Panter, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel und Kaspar Hauser. Im Roman wird der Erzähler unter Namen wie Peter, Fritzchen und Daddy angesprochen. Mit der Verfilmung von Xavier Koller im Jahr 2000 wird Tucholskys Maskenspiel nun noch ein bisschen weiter getrieben: Der Drehort ist eben nicht jenes Gripsholm 50 Kilometer westlich von Stockholm, sondern ein anderes kleines Schloss mit einem wundervollen Garten in Südschweden. Übersetzt könnte man den Ort „Zauberinsel“ nennen. War es leichter, hier zu drehen, als im wirklichen Gripsholm? Der Ort ist jedenfalls gut gewählt, denn das Schloss im Film weist in seiner Backsteinrenaissance und seinen kegelförmigen Kuppeln und einem breiten Wassergraben tatsächlich einige Ähnlichkeit mit dem realen Gripsholm auf. Es verfügt jedoch darüber hinaus über seine ganz eigene Geschichte, die dem Film eine weitere Facette hinzufügen kann:

Das Schloss unserer Zauberinsel wurde im 18. Jahrhundert für eine weitverzweigte Adelsfamilie erbaut: Die repräsentativen, geometrischen Gartenanlagen wurden von dem seinerzeit berühmten Architekten Carl Hårleman (1700-1753) gestaltet, der auch das Stockholmer Schloss erbaute.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der Barockgarten auf der Zauberinsel dann umgestaltet. Inzwischen hatte nämlich die landschaftliche Gartenkunst in Schweden Einzug gehalten. Während die alten Gärten im Stil Versailles als abschreckendes Beispiel einer verkünstelten Herrschaftsarchitektur galten, assoziierte man landschaftliche Gartenkunst mit Freiheit, Natürlichkeit und bisweilen sogar mit Demokratie. Viele Herrscher formten damals ihre ererbten geometrischen Gärten landschaftlich um, um ihre aufgeklärte Einstellung zu demonstrieren.

Häufig wurden jedoch nicht alle Spuren der alten Barockgärten getilgt: man wollte die Erinnerung an die Tage der schwedischen Großmachtzeit im 17. Jahrhundert nicht ganz wegwischen. Und so blieben auch auf der Zauberinsel einige der alten geometrischen Grundstrukturen bei dieser landschaftlichen Umgestaltung erhalten. Die schwedische Gartenhistorikerin Åsa Klintborg Ahlklo bezeichnet den Ort dieser Zeit als einen mit landschaftlichen Formen verkleideten Barockpark,[8] der dort bis ins letzte Viertel des 19. Jahrhunderts vor sich hin schlummerte.

Vor 140 Jahren machte sich dann eine schillernde Persönlichkeit auf den Weg zur Zauberinsel, von der ich mehr erzählen möchte: Olof Eneroth. Er verstand sich selbst als Agitator der Volksbildung und der Demokratisierung seines Landes. Er war Doktor der Philosophie, Gartenautor, Obstforscher und hatte auch die gärtnerische Oberaufsicht über die gräflichen Güter inne. Auf der Zauberinsel fand er den Garten 1874 in völliger Verwahrlosung vor: Nichts zeugte von irgendeinem gärtnerischen Bemühen, das Unkraut überschwemmte die Beete. Etwas Unordentlicheres hatte er, so seine Bestandsaufnahme, nie zuvor gesehen. [9]

Eneroth nutzte seinen Aufenthalt, um mit einem neuen Gartenentwurf nicht nur mit dem Unkraut aufzuräumen. Er schlug auch eine modernere Führung der Wege vor, wollte die vorhandene Gartenmauer entfernen und den Schlossgraben sowie das Spiegelbecken zuschütten lassen. Mit diesen Maßnahmen sollte der herrschaftlich-repräsentative Charakter der Anlage gemildert werden. Der Schlossgarten sollte zukünftig mehr einem modernen Mustergut als einer alten Burg ähneln. Die Öffnung der bis dato introvertierten Anlage sollte durchaus auch eine sozialpolitische Neuausrichtung seines Besitzers verfestigen. Der Graf sollte beispielhaft bei der Kultivierung des Landes vorangehen.

Doch während Eneroth seine geplanten Umgestaltungen in Wort und Bild aufzeichnete, thematisierte er seine sozialpolitischen Hintergedanken dabei nicht. Vor engen Freunden allerdings kokettierte er mit einem Selbstbild als „Schlange im Gras“, die sowohl die Herrschaftselite seines Landes als auch das einfache Volk durch die je passende Form der Agitation bearbeitete. Nichts Geringeres war sein Ziel, als Schweden zu einem demokratischen, allseitig kultivierten und mit der Natur in Einklang lebenden Land zu machen:

„[…] sicher hast Du gemerkt, dass Gartenfragen für mich eigentlich bloß ein Deckmantel sind, ein alter schöner blumengeschmückter Deckmantel für mein Bedürfnis, an der Volkserziehung […] mitzuwirken. Ich bin, wenn ich das selbst sagen darf, eine ‚anguis in herba‘ [Schlange im Gras] in einer gewissen demokratischen Richtung. Unsere Grafen und Barone […] haben heute einen gewissen Schauder vor der ‚Halbbildung des Packs‘. Sie sind unzugänglich, wenn man ihnen in dieser Frage direkt ans Leder geht. Kommt man darauf von der Gartenseite, so geht es besser, und auf diese Weise keilt man in die kompakte Masse der gräflich hohen Dummheit in Fragen der Volkserziehung die eine und andere kleine Idee, eingebacken in Spinat und Apfelmus; und – so geht’s.“

Bei der Umgestaltung der Zauberinsel hat Eneroth einige seiner Vorstellungen durchsetzen können: Die Anfang des 19. Jahrhunderts begonnene Verlandschaftlichung wurde weiter entwickelt und alte Spuren der barocken Anlage verwischt. Dennoch wurden bei weitem nicht alle seiner Vorschläge umgesetzt. So sehen Sie im Film sowohl den Schlossgraben als auch den Spiegelweiher noch bestehen. Allerdings scheint auch Eneroths Agitation auf den Grafen nicht ohne Wirkung geblieben zu sein. Denn es zeigte sich später, dass dieser sich weniger als Herrscher, denn als Patriarch einer Idealgesellschaft verstand und die Garten- und Landwirtschaftskultur seiner Besitztümer energisch förderte.

Auch Tucholsky hat in Schloss Gripsholm die eine oder andere kleine Idee eingebacken, die nicht ganz offen liegt. Zum Schreiben gehört ein Spiel mit Masken ebenso wie zum Schauspielern und Filmemachen. Auf andere Weise ist uns nach wie vor schwer beizukommen, als kompakte Masse nunmehr bürgerlicher Ignoranz.

Tucholsky ist an dieser kompakten Masse verzweifelt, hat sich 1935 in Göteborg das Leben genommen. Er wurde auf Initiative seiner schwedischen Vertrauten Gertrude Meyer auf dem Friedhof Mariefred bei Gripsholm beigesetzt. Es findet sich viel Tucholsky im Roman und auch im Film. Vielleicht erreicht uns Manches davon.

Hat auch Tucholskys Leben in Hoffnungslosigkeit geendet, die sicher auch den dunklen Zeiten seines Heimatlandes geschuldet war, so hält er in seinem Roman doch eine Szene bereit, die einen Hoffnungsstrahl durchlässt: Auf die Frage, „wie es mit dem Leben“ sei, antwortet der Erzähler:

„Erst habe ich gemerkt, wie es ist. Und dann habe ich verstanden, warum es so ist – und dann habe ich begriffen, warum es nicht anders sein kann.

Und doch möchte ich, dass es anders wird. Es ist eine Frage der Kraft. Wenn man sich selber treu bleibt…“ [10]

[1] Kurt Tucholsky, Schloß Gripsholm : Eine Sommergeschichte von Kurt Tucholsky. Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg 1964, S. 9

[2] Ebenda, S. 10-11

[3] Ebenda, S. 12-14

[4] Ebenda, S. 14

[5] Ebenda, S. 67

[6] Ebenda, S. 190

[7] Ebenda, S. 119

[8] Åsa Klintborg Ahlklo, Kronan på odlarens verk. Trädgårdens betydelse i uppbygnaden av mönstergodset Trolleholm under 1800 talet, Institutionen för landskapsplanering Alnarp, Alnarp 2003

[9] Dies und die folgenden Ausführungen zur „Zauberinsel“ ausführlich bei: Joachim Schnitter, Anguis in herba : Gartenpädagogik und Weltveredlung im Lebenswerk des schwedischen Agitators Olof Eneroth, Disserta Verlag, Hamburg 2011

[10] Tucholsky, Schloß Gripsholm, S. 74

Xavier Kollers Film „Gripsholm“

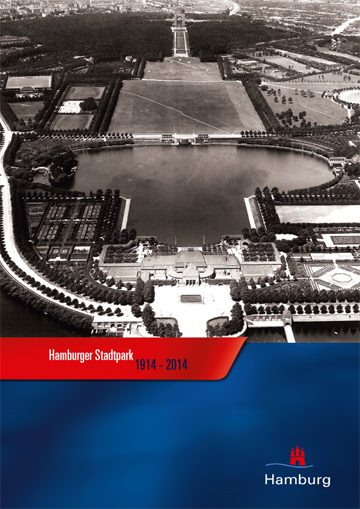

Hamburger Stadtpark 1914-2014

Aus Anlass des 100-jährigen Jubiläums des Hamburger Stadtparks wird die wechselhafte Geschichte dieses herausragenden Parks erzählt: Von seinen Anfängen im „Sierich’schen Gehölz“, dem Ringen um seine Gestaltung, seinen vielfältigen Teilräumen, den Zerstörungen der Kriegsjahre und dem Wiederaufbau bis hin zu den Sanierungen der jüngsten Zeit in Planschbecken und Steingarten. Viele historische und aktuelle Abbildungen werden hier erstmals veröffentlicht.

Die 76-seitige Broschüre ist in 3 Auflagen mit insgesamt 15.000 Druckexemplaren erschienen und kostenfrei erhältlich beim Bezirksamt Hamburg-Nord – Fachamt Management des öffentlichen Raumes – Fachabteilung Stadtgrün – Kümmellstraße 6 – 20249 Hamburg

Tel: 040 – 428 04 6052

Email: mr@hamburg-nord.hamburg.de

Die Broschüre können sie hier kostenlos herunterladen.

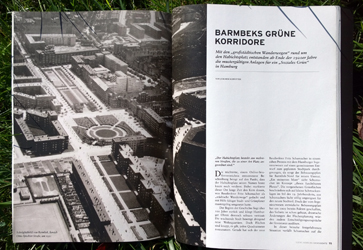

Soziales Grün am Habichtsplatz

Großstädtische Wanderwege durch Barmbek-Nord

In: Hamburgs grüne Anlagen : Parks und Gartenkultur vom Barock bis zum Urban Gardening (=Szene Hamburg Geschichte, Ausg. 6) Mai 2014, S. 74-76

„Der Habichtsplatz besteht aus mehreren Straßen, die zu einer Art Platz angeordnet sind.“

Die nüchterne, einem Online-Straßenverzeichnis entnommene Beschreibung, bringt auf den Punkt, dass der Habichtsplatz seinen Namen heute kaum noch verdient. Dabei markierte dieser Ort lange Zeit den Kern dessen, was Baudirektor Fritz Schumacher als „städtische Wanderwege“ gedacht und mit Hilfe fähiger Stadt- und Grünplaner mustergültig umgesetzt hatte.

Der Beginn der Geschichte liegt über 100 Jahre zurück und klingt Hamburger Ohren dennoch seltsam vertraut: Die wachsende Stadt benötigt dringend neue Wohnquartiere. Doch Flächen sind knapp, es gilt, jeden Quadratmeter auszunutzen. Gerade hat sich der neue Baudirektor Fritz Schumacher in einem zähen Prozess mit dem Hamburger Ingenieurwesen auf einen gemeinsamen Entwurf zum geplanten Stadtpark durchgerungen, da sorgt der Bebauungsplan für Barmbek-Nord für neuen Unmut. „Ein steinernes Meer“ sieht Schumacher im Konzept „dieses furchtbaren Planes“. Die vorgesehenen Grünflächen beschränken sich auf kleine Schmuckanlagen im Stil des 19. Jahrhunderts, aus Schumachers Sicht völlig ungeeignet für den neuen Stadtteil. Doch der vom Ingenieurwesen entwickelte Bebauungsplan hat um 1909 bereits Fakten geschaffen, das Sielnetz ist schon gebaut, drastische Änderungen der Flächenplanung würden zudem Entschädigungsansprüche der Investoren auslösen.

In dieser beinahe festgefahrenen Situation verfällt Schumacher auf die Idee, statt eines großen Quartiersparks grüne Korridore zu schaffen, die den Hauptstraßenzügen folgen: Otto-Speckter-Straße, Harzloh, Alte Wöhr und Langenfort sowie Heidhörn sollen so ein großes Freiraumnetz bilden: „Das Ziel war dabei“, so Schumacher rückblickend, „quer durch die Häusermassen hindurch nach verschiedenen Richtungen hin zusammenhängende Grünzüge zu schaffen. Wenn ihnen auch nur eine bescheidene Form gegeben werden konnte, so vermögen sie doch gleichsam als großstädtische ‚Wanderwege‘ eine wichtige Funktion zu erfüllen.“

Glücklicherweise verfügt Hamburg seit 1914 über einen Gartendirektor, der diese grüne Vision kongenial umzusetzen versteht: Otto Linne (1869-1937) entwirft auf den von Schumacher für die Grünversorgung geretteten Flächen eine Vielzahl unterschiedlicher Anlagen: kleinere und größere Spielanlagen, Ruhegärten und Verbindungsgrün. Dabei brilliert der Gartendirektor in Barmbek-Nord ab Ende der 20er Jahre mit Gestaltungen, die – wie man heute sagen würde – kompromisslos modern sind. Etwa beim „Grünzug Alte Wöhr“ mit einem geraden Weg, begleitet von ein paar großen Bäumen und einer Strauchpflanzung: darüber hinaus soll es eigentlich nur eine große Wiesenfläche geben. Oder beim Grünzug „Otto-Speckter-Straße“: Baumreihe – Fliederhecke – Weg – Wiese, alles parallel nebeneinander und schnurgerade.

Diese Geradlinigkeit ist so ganz anders als die Miniaturlandschaften, die die traditionellen Parkanlagen mit ihren Bogenwegen, kleinen Hügeln und Teppichbeeten darstellen. Linnes Reformgartenkunst will nicht die Landschaft imitieren, sondern Funktionen ermöglichen. Das Zauberwort der Stunde heißt „Brauchbarkeit“, und darum konzipiert der Gartendirektor die Freiräume wie unterschiedliche Zimmer eines Hauses. Die geraden Formen schaffen Übersichtlichkeit und Platz für Bewegung, sie sind funktional und insofern ungezwungen. Häufig verwendet Linne dabei den für Schumacher so typischen roten Backstein. Durch diese Formen- und Materialsprache entsteht in Barmbek-Nord eine enge Verzahnung von Architektur und Freiraum, die Zeitgenossen als mustergültig würdigen.

Bei aller Liebe zu Geradlinigkeit und einfachen, offenen Flächen geht Linne aber auch sehr differenziert zu Werke, wie etwa die Grünanlage Hartzlohplatz zeigt: Neben dem dortigen großen Kinderspielplatz ordnet er erhöht einen Alte-Leute-Garten an: Von den beschatteten Sitzbänken aus können die Senioren über ein Schmuckbeet aus gemessener Entfernung auf die spielenden Kinder blicken. Die genau austarierte Verteilung von beschnittenen und freiwachsenden Bäumen, von Hecken, Pergolen und unterschiedlichen Geländeebenen sowie die differenzierte Verwendung des Klinkers, mit dem Linne andernorts in Barmbek sowohl Flechtwände imitieren als auch kleine Pferdeskulpturen bauen lässt, weisen ihn als Meister seines Faches aus. Dabei ist dies oft nur der handwerkliche Schmuck: der inhaltliche Fokus liegt darauf, Menschen zusammen zu bringen, ihnen Bewegung und frische Luft zu verschaffen, eben wirklichen Freiraum. Soziale Grünplanung wird dies genannt, und Schumacher und Linne sind zwei ihrer anspruchsvollsten Vertreter.

Linnes Meisterwerke in diesem Stadtteil werden die aufeinander bezogenen Anlagen am Schwalbenplatz und am Habichtsplatz: Mit Rhythmusgefühl und dem Mut zu großen Flächen- Bau- und Vegetationsmassen ordnet er den Schwalbenplatz als Abfolge unterschiedlicher Bewegungsräume. Ein großes Planschbecken mit einem Dutzend Spritzdüsen begeistert die Kinder im Süden der Anlage, große Sandkisten in der Mitte bieten ausreichend Platz zum Buddeln und für die besonders Bewegungshungrigen gibt es Spring- und Klettergeräte im Norden. Eine umlaufende Baumreihe schafft trotz der Größe ein Gefühl der Intimität. Nördlich anschließend entwickelt Linne den Habichtsplatz mit ringförmigen Pflanz- und Wegestreifen. Nur hier gestaltet er in dem jungen Stadtteil eine reine Schmuckanlage. Aus den Platzecken sowie vom Schwalbenplatz führen achsial geordnete Fußwege zum Zentrum des Platzes, der selbstbewusst – dies zeigen die Luftbilder der 30er Jahre deutlich – vom hohen Anspruch der Barmbeker Grünzüge kündet: Dies ist kein Begleitgrün, sondern eine gartenarchitektonische Leistung auf Augenhöhe mit den umgebenden, modernen Bauformen.

In den folgenden Jahrzehnten wird es schwer, diese hohen Qualitäten zu bewahren oder wieder zu erlangen. Zwar gelingt es, das grüne Netz in Barmbek trotz der furchtbaren Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs weitgehend zu erhalten, doch zwei Jahrzehnte später haben die Grünplaner ausgerechnet am Habichtsplatz einen Totalverlust zu beklagen: Die Führung des Straßenrings 2, der ab 1967 mitten durch den alten Platz verläuft, degradiert die verbleibenden Flächen bis heute zu nur „einer Art Platz“, die vom einstigen Gestaltungsanspruch wenig erahnen lässt.

In jüngerer Zeit gibt es aber vermehrt positive Entwicklungen im Barmbeker Grün wie etwa die neue Parkanlage am ehemaligen Wendebecken Langenfort. Und erst 2013 ist es gelungen, den Grünzug Langenfort zwischen Lorichstraße und Fuhlsbüttler Straße weiter zu entwickeln und in angrenzenden Anlagen dringend notwendige gartenhistorische Sanierungen durchzuführen. Trotz Zerstörung, Nutzungsdruck und noch immer wachsender Stadt wirkt die Idee der „großstädtischen Wanderwege“ bis heute fort. Eine Idee, um die Barmbek zu beneiden ist.

Ehemalige Lungenheilstätte Großhansdorf

Haus Westerkamp in Hamburg-Poppenbüttel

Gärten als Kristallisationen von Zeit und Verlust

… bei Anton Tschechow und Vladimir Nabokov.

Erschienen in: Die Gartenkunst, 1/2013, S. 231-238

„Jalta war durch den Morgennebel kaum zu erkennen, auf den Berggipfeln standen unbeweglich weiße Wolken. Das Laub an den Bäumen regte sich nicht, die Zikaden zirpten, und das einförmige, dumpfe Rauschen des Meeres, das von unten heraufdrang, kündete von Ruhe und ewigem Schlaf, der uns erwartet. So hat es dort unten schon gerauscht, als es hier weder Jalta noch Oreanda gab, so rauscht es auch jetzt und wird ebenso dumpf und gleichgültig rauschen, wenn es uns nicht mehr gibt. Und in dieser Beständigkeit, dieser völligen Gleichgültigkeit gegenüber dem Leben und dem Tod eines jeden von uns liegt vielleicht das Unterpfand unseres ewigen Heils, der ununterbrochenen Bewegung des Lebens auf Erden und der ununterbrochenen Vollkommenheit.“

Anton Tschechow [1]

„Wie klein der Kosmos ist […], wie dürftig und belanglos, verglichen mit menschlichem Bewusstsein, mit einer einzigen individuellen Erinnerung und ihrem sprachlichen Ausdruck!“

Vladimir Nabokov [2]

In Jalta an der Nordküste des Schwarzen Meeres verbrachte der russische Dichter Anton Tschechow (1860-1904) seine letzten sechs Lebensjahre, um im milden Klima der Krim-Halbinsel seine Tuberkulose-Erkrankung zu kurieren. Die Trennung von seiner in Moskau lebenden Ehefrau, vom Leben der Großstadt und das Bewusstsein seiner unaufhaltsam fortschreitenden Krankheit waren Anlass genug, über Zeit, Verlust und Sinngebung zu reflektieren: Themen, die Tschechow in seinem Werk oft mit dem Motiv untergehender Gärten verwob. Zur gleichen Zeit verwandelte er seine bei Jalta gelegenen, felsigen Landsitze Autka und Gursuf mit großem Enthusiasmus in blühende Gärten.

In den Wirren der Russischen Revolution geriet anderthalb Jahrzehnte später der junge Vladimir Nabokov (1899-1977) für einige Monate nach Jalta und auf Tschechows Spuren. Zu Leitmotiven seines literarischen Schaffens wurden Nabokov Heimatverlust und die zurückgelassenen Gärten seiner Kindheit. Als reifer Mann entschied er sich gegen einen eigenen Garten, verwies in seinem Werk jedoch immer wieder auf die Gärten seiner Familie bei St. Petersburg, seine Rezeption der Jaltaer Parks und auch auf Tschechow. Nabokovs der Vergangenheit abgerungene, imaginierte Gärten können als Antwort auf Tschechows Verlustbegriff gelesen werden. [3]

Tschechows untergehende Gärten

Wie im Gesamtwerk Tschechows sind auch die Gärten seiner frühen Arbeiten oft in humoristische Szenarien eingebettet. [4] Im Spätwerk werden die Gärten oft durch die Protagonisten verklärt und mit deren biografischen oder sozialen Utopien versetzt. Die auf eine Ewigkeitsperspektive angelegten Zukunftshoffnungen finden in den zeitlos imaginierten Gärten ihre Entsprechung, doch dabei zeigen sich Desillusionierung und die Zerstörung der Gärten als unausweichlich. Einige Beispiele:

In „Der schwarze Mönch“ (1893) richtet ein größenwahnsinniger Intellektueller, der nicht von der Vorstellung seiner Auserwähltheit lassen möchte, nicht nur sich selbst und seine Anverwandten zugrunde, er ist auch für den Niedergang des Gartenbaubetriebes und des sorgfältig gehüteten Gartens verantwortlich, die er übernehmen sollte. [5]

Von sozialer Verantwortung und einer gerechten Gesellschaft träumend, versucht in „Mein Leben“ (1896) ein junger Architektensohn mit seiner Ehefrau, ein heruntergekommenes Landgut zu bewirtschaften und einen Schulbau zu organisieren. Doch der Traum scheitert: Die Eheleute trennen sich, verlassen Landgut und Garten, und sogar die väterliche Familie zerbricht unter der Last der verfehlten Utopie. [6]

Der vermeintliche Idealist in einer Gesellschaft von Sommerfrischlern entpuppt sich in „Onkel Wanja“ (1899) als ichbezogener Charakter. Seine Liebe zur Natur und der angeblich dem Wohl der Gesellschaft dienende Betrieb einer Baumschule zeigen sich als Surrogat seiner Unfähigkeit, die Menschen zu lieben. [7] Mit der Relativierung der ‚gärtnerischen‘ Tugenden Pflege und Kultivierung wird die Möglichkeit gesellschaftlichen Fortschritts in Frage gestellt. [8]

In „Der Kirschgarten (1904) sträubt sich eine Gutsbesitzerfamilie gegen den drohenden Verkauf ihres Landguts. Mit dem Garten scheinen sie ihre idealisierte Vergangenheit bewahren zu wollen. Doch wird offenbar, dass diese Idealisierung eine familiäre Tragödie verdeckt, deren psychische Verarbeitung erst mit dem Verlust des Gartens möglich werden kann. [9]

Tschechow nutzt hier die religiös aufgeladene Bedeutung des Gartens als Erziehungs- und Verfehlungsraum schlechthin. Darüber hinaus sind die naturgemäß der wiederkehrenden Veränderung, dem steten Verfall und dem kulturellen Wiedergewinn unterworfenen Gärten geeignet, die Zeitlosigkeit utopisch-idealisierender Perspektiven darzustellen, die immer am zeitlichen Geschehen scheitern müssen.

„Ich pflanze alles selbst, eigenhändig“

Der aus kleinbürgerlichen Verhältnissen stammende Tschechow leistete sich als zunehmend erfolgreicher Schriftsteller mit seinen Eltern und Geschwistern Sommeraufenthalte in verschiedenen Landhäusern. In den Sommern 1885-87 mietete er den Seitenflügel eines Landhauses in Babkino bei Moskau. [10] Diese Sommerfrische eröffnete ihm den Zugang zum Künstlermilieu. [11] Zwar klagte er, die Schönheit der Landschaft und die langen Nächte mit Freunden ließen ihm keine Zeit zum Schreiben, doch scheint das dortige Leben auch positiven Einfluss auf sein Werk genommen zu haben. Tschechows Schwester Maria Pawlowna erkannte einige Erzählungen und seine Beschreibungen der Natur Mittelrußlands als direkt mit Babkino verbunden und von der dortigen Landschaft inspiriert. [12]

Über die Romantik verwilderter Gärten und die „sehr poetischen und traurigen Landsitze[n], in denen die Seelen schöner Frauen wohnen“ scherzend, [13] verbrachte er den Sommer 1888 im Seitenflügel eines Gutshauses im ukrainischen Luka. Im Sommer 1891 mietete er sich mit seiner Familie auf einem alten Gut in Bogimo bei Tula, 180 Km südlich von Moskau, ein. [14]

Neben künstlerischen Überlegungen [15] waren es finanzielle und gesundheitliche Gründe, die Tschechow 1892 bewogen, ein etwa 100 Hektar großes Landgut im Dorf Melichowo bei Moskau zu erwerben. Die inzwischen wohlhabende Familie Tschechow beschäftigte Angestellte, [16] verrichtete aber viele Arbeiten auch selbst: „Pflanzen, bauen, anlegen, großziehen – das war Antons Element“, erinnerte sich seine Schwester. [17] Für sechs Jahre wurde Melichowo zum Zuhause der Familie.

Als 1898 sein Vater verstarb, zog Tschechow mit Mutter und Schwester in das milde Klima der Krim, um seiner kurz zuvor diagnostizierten Tuberkuloseerkrankung entgegen zu wirken. Er erwarb einen kleinen Besitz in dem Dorf Kutschukoj sowie einen weiteren in Gursuf, östlich von Jalta, auf dem er einen Garten anlegte. [18] Überschwänglich schilderte er, mit drei Desjatinen (etwa dreieinhalb Hektar) Land, einem Weinberg, Felsen und „belle vue“ sei er „Besitzer eines der schönsten und interessantesten Landsitze auf der Krim“. [19]

Seinen Ruf als Gärtner aber begründete Tschechow ab 1899 auf dem Besitz Autka, [20] einem bis dahin unbebauten, felsigen Hanggrundstück wenige Kilometer oberhalb von Jalta, das zunächst weder Baum noch Strauch trug. [21] Maria Pawlowna berichtete:

„Abends setzten wir uns in Antons Wohnung und arbeiteten einen Plan für das Grundstück aus: wo das zukünftige Haus stehe, wie der Garten aufgeteilt werden sollte, wir markierten die Wege im Garten, wir machten sogar eine Skizze der Zimmerverteilung im Haus. […] Wir waren so vertieft in die Pläne und gaben uns unseren Träumereien hin, dass wir uns sogar Grotten und Springbrunnen ausdachten […].“ [22]

Über einen kleinen Bachlauf im Garten errichtete er drei Brücken und stellte im ganzen Garten kleine hölzerne Bänke auf. [23] Tschechows Ehefrau Olga Knipper (1868-1959) erinnerte sich, er habe auf seinen Gartenplan jeden einzelnen Baum und jede Bank eingetragen und sei meistens mit seinem Garten beschäftigt gewesen: [24]

„Er bestellte Bäume, Sträucher, Obstbäume aus den entlegensten Gegenden Rußlands, er legte Spaliere von Apfel- und Birnbäumen an, und das Ergebnis waren in der Tat hervorragende Pfirsiche, Aprikosen, Kirschen, Äpfel und Birnen.“ [25]

Hinsichtlich der künstlerischen Qualität des Gartens bei seiner „Weißen Datscha“ [26] in Autka gab sich Tschechow keinen Illusionen hin, bewertete ihn als schön, aber als „Dilettantengarten“ [27] (Abb. 1). Dabei ging er die Bepflanzung mit wissenschaftlichem Ernst an, knüpfte Kontakte zu Gärtnereien, bestellte Pflanzenkataloge, Prospekte, Samen und Setzlinge, bezeichnete seine Pflanzen mit russischen und lateinischen Namen auf Zinkplättchen und führte Buch darüber. [28] In einer Reihe von Briefen berichtete er glücklich und stolz von seiner Arbeit:

„Der Garten wird außergewöhnlich. Ich pflanze alles selbst, eigenhändig. Allein einhundert Rosen habe ich gepflanzt, und zwar die edelsten, kultiviertesten Sorten. 50 Pyramidalakazien, viele Kamelien, Lilien, Tuberosen usw. usf.“ [29]

Neben der Möglichkeit des intensiven Kontakts zu befreundeten Künstlern wie Maxim Gorkij, Ivan Bunin, Alexander Kuprin, Fjodor Schaljapin und Isaak Levitan, die ihn auf der „Weißen Datscha“ besuchten, war ihm die gute Bekanntschaft mit Lew Tolstoj, der auf der Krim nur 10 Kilometer entfernt in Gaspra wohnte, von besonderem Wert. Solche glücklichen Erfahrungen kontrastierten jedoch mit Einsamkeit, Kälte und Krankheitsanfällen, denen. Tschechow 1904 erlag.

Wot sapomni

Im Gegensatz zu Tschechow wuchs der 1899 geborene Vladimir Nabokov mit dem Wohlstand und der Bildung einer der vornehmsten Familien des Landes auf, die 50 Dienstboten, Gouvernanten und Hauslehrer beschäftigte. [30] Sein Großvater war russischer Justizminister gewesen, sein Vater war ein überaus wohlhabender, liberaler Journalist und Politiker. [31]

Wyra, das ehemalige Familiengut der Nabokovs, liegt bei St. Petersburg am Ufer des Oredesh (Abb. 2). Es kann als Teil eines kleinen Ensembles von Gutsanlagen im Besitz der Familie begriffen werden: Zweieinhalb Kilometer entfernt lag Batowo, das der Großmutter Maria Nabokova gehörte. Auf der anderen Seite des Flusses lag Roshdestweno, der Herrensitz von Nabokovs Onkel Wassilij Rukawischnikov, der seinem Neffen 1916 die prächtige Besitzung hinterließ. [32] Nabokovs Beschreibungen seiner Kindheit und Jungend auf diesen Landsitzen rekapitulieren die Atmosphäre von Wyra in miniaturhaften Szenen, wie im Gespräch mit der Mutter:

„«Wot sapomni [vergiß mir das nicht]», pflegte sie mit verschwörerischer Stimme zu sagen, wenn sie meine Aufmerksamkeit auf irgend etwas in Wyra lenkte, das sie liebte – auf eine Lerche, die an einem trüben Frühlingstag in einen Himmel aus Dickmilch stieg, auf das Wetterleuchten, das des Nachts Aufnahmen von entfernten Baumreihen machte, auf die Palette der Ahornblätter auf braunem Sand […].“ [33]

Der junge Nabokov konnte in den Parks seiner Familie seiner Obsession für Schmetterlinge nachgehen. Der Blick des Naturforschers findet sich neben seinen Arbeiten zur Lepidopterologie auch in vielen seiner detailgenauen Beschreibungen der ausdrücklich biografischen Schriften ebenso wie in seinem belletristischen Werk.

Die russische Revolution zwang die Familie 1917 ins Exil. Für kurze Zeit fanden Nabokovs Aufnahme bei Gräfin Sofia Panina (1871–1956) auf Ihrem Anwesen in Gaspra auf der Krim, wenige Kilometer von Tschechows „Weißer Datscha“ entfernt. Den Sommer 1918 verbrachte Nabokov auf Oleis, dem ehemaligen Wohnsitz Maxim Gorkijs. [34] In der relativen Sicherheit der deutschen Besatzungszeit genoss Nabokov auf der Krim die „braungliedrigen jungen Schönheiten“ und „eine Menge amourösen Spaß“. [35] Im September des Jahres zog seine Familie für einige Monate nach Livadia, in unmittelbare Nachbarschaft der ehemaligen Zarenresidenz. [36] Das ganze Jahr über erkundete Nabokov mit seinem Vater die Gärten und Parks, die Strände und Steilufer zwischen Jalta und Alupka. [37]

1919 flüchtete die Familie nach Europa. Seit 1920 in Berlin, bezog Nabokov nacheinander verschiedene Pensionen. Nach seiner Heirat mit Vera Slonim (1902-1991) im Jahre 1925 kam hier der einzige Sohn Dmitri (1934-2012) zur Welt. Der Plan, ein kleines Stück Land am Ziestsee in Brandenburg zu kaufen und eine Art Datscha zu errichten, scheiterte 1929 an fehlenden finanziellen Mitteln. [38]

Unter der Überschrift „Gärten und Parks“ hielt Nabokov die Zeit fest, in der er Dmitri mit dem Kinderwagen spazieren fuhr. [39] Kindheit – nun die seines Sohnes – war ihm erneut eng mit Gärten und Parks verknüpft, diesmal jedoch mit öffentlichen Grünanlagen. Niemals in seinem Leben, so Nabokov, habe er auf so vielen Bänken und Parkstühlen, Steinplatten und Steinstufen, Terrassenbrüstungen und Bassinrändern gesessen wie in jenen Tagen. [40] 1937 übersiedelte er mit seiner jungen Familie über die Schweiz, Österreich und die Tschechoslowakei nach Paris. Und auch in dieser Zeit dauernder räumlicher Veränderungen wurden ihm Parks zu Merkpunkten:

„Als die Zeit fortschritt […] zogen wir ruhelos durch Europa, und es hatte den Anschein, als reisten nicht wir, sondern jene Gärten und Parks. Le Nôtres radiale Alleen und komplizierte Blumenbeete wurden wie Züge auf Abstellgleisen zurückgelassen. […] Hölzerne, an Baumstämme genagelte Hände mit Manschetten in den alten Parkanlagen von Kurorten zeigten in die Richtung, aus der das dumpfe Tamtam der Kurkonzerte kam. Ein intelligenter Weg begleitete die Fahrstrecke; nicht immer lief er parallel zu ihr, aber zwanglos fügte er sich ihrer Führung, und vom Ententeich oder Wasserlilientümpel schwang er sich spielerisch zurück, um sich an dieser oder jener Stelle, wo der Park einen Stadtvater-Komplex bekommen und sich ein Denkmal erträumt hatte, in die Platanenprozession einzureihen.“ [41]

Dies sind wohl die jüngsten überlieferten Gartenerlebnisse Nabokovs, der 1940 mit seiner Familie in die USA übersiedelte. [42] Zwar bezog er in den 19 Jahren, die er dort verbrachte, mindestens 15 verschiedene Wohnungen und Häuser, zu denen wahrscheinlich auch Gärten gehörten, doch blieben diese weit hinter der Bedeutung der Gärten seiner Kindheit zurück. Nabokov selbst vermutete als Hauptgrund seiner Ruhelosigkeit, dass ihn nichts zufriedengestellt hätte, was hinter einer Nachbildung seiner Kindheitsumgebung zurückgeblieben wäre. [43]

Nach seinem literarischen und finanziellen Durchbruch mit dem Roman „Lolita“ im Jahre 1955 war er mit seiner Frau sehr häufig auf Reisen, mietete von 1961 bis zu seinem Tod eine Hotelsuite in der Schweiz (Abb. 3) und erwarb keinen eigenen Garten mehr. Die Gärten seiner Kindheit sah er nie wieder. [44]

Erfinde die Welt!

Viele von Nabokovs männlichen Protagonisten erleben in einem Garten erotische Versprechungen und gelegentlich auch ihre Einlösung. Oft werden die Gärten dabei mit spezifischen botanischen oder faunistischen Details charakterisiert und lassen sich Wyra oder den Gärten der Südkrim zuordnen. Sie beschwören retrospektiv den Zauber des paradiesisch Unerhörten aus einem pubertären Blickwinkel und zeichnen sich durch eine den bürgerlichen Konventionen entrückte Erotik ebenso aus wie durch Naturwahrnehmungen aus der Mikroperspektive. Einige Beispiele:

Im 1926 erschienenen Roman „Maschenka“ sieht der Protagonist die Fotografie einer jungen Frau in einem Garten, und fortan verfolgt ihn dieses Bild. Als er Maschenka selbst das erste Mal erblickt, ist es auf dem am Ufer der Oredesh gelegenen Landsitz seiner Eltern. [45]

Der junge Held des 1932 erschienenen Romans „Die Mutprobe“ erfährt vom unerwarteten Tode seines Vaters und streift verwirrt durch den Park der Woronzows in Alupka. In seiner Trauer und einer Ahnung, dass die Kinderzeit unwiderruflich vorbei ist, nimmt die Landschaft erotische Züge an:

„Unweit einiger riesiger Libanon-Zedern stand eine einzelne Birke, deren Laub auf die besondere Weise herabhing, die man nur bei Birken findet (als hätte ein Mädchen sein Haar auf einer Seite zum Kämmen heruntergelassen […]). Ein zebragestreifter Schwalbenschwanz glitt vorüber, die gestreckten Flügelspitzen zusammengelegt. […] das strahlende Blau, in das die Zacken des Aj-Petri mit seinem Astrachangürtel von Pinien aufragten – alles war durchdrungen von qualvoller Seligkeit, und Martin schien es so, als ob sein Vater bei der Verteilung von Schatten und Licht irgendwie eine Rolle spielte.“ [46]

In „Ada oder Das Verlangen” (1969) formt Nabokov den Dreiklang aus Frau, Verlangen und Park zu „Ada, our ardors and arbors“. Die erste erotische Annäherung zwischen den jugendlichen Helden vollzieht sich in einem Baum am Ende des Gartens, der zum Familienanwesen gehört. Er ist gleichzeitig der biblische Baum der Erkenntnis wie auch Reminiszenz an Nabokovs Wyra. [47] Der Roman verweist noch in weiteren Details auf Wyra, das dortige Landleben und die Botanik: Dass die beiden Liebenden nicht wie angenommen Cousin und Cousine sondern in Wirklichkeit Halbgeschwister sind, entdecken sie an verschlüsselten Notizen in einem Herbarium ihrer Mutter; Die junge Ada züchtet und jagt Schmetterlinge, und weiteres mehr. [48] Nabokov verdichtet dies in den Anagrammen „Insect“, „Incest“ und „Scient“. [49]

Die autobiographisch inspirierten gartenerotischen Beschreibungen können als Arabesken um die von Nabokov erinnerte Vergangenheit gesehen werden. Bereits in seinem Frühwerk definiert Nabokov dies als Wiedergewinnung vergangener Realität, als das Wirken eines „Gott[es], der eine untergegangene Welt noch einmal erschuf.“ [50]

Schöne Schwäche

Aus verschiedenen Generationen und gesellschaftlichen Milieus stammend, existierten kaum persönliche Anknüpfungen Nabokovs an Tschechow. [51] Die Tatsache, dass Nabokovs 1915 einen Dackel erhielten, dessen „Großeltern“ Tschechows Dackel Quina und Brom gewesen sein sollen, wertete Nabokov augenzwinkernd als eines der wenigen Verbindungsglieder zwischen sich und den russischen Klassikern. [52] Allerdings erkannte Nabokov Tschechows literarische Größe respektvoll an und bezeichnete ihn – scherzhaft? – als seinen „Vorgänger“. [53]

Nabokovs erste Tschechow-Lektüre fiel in die Zeit seiner Pubertät und prägte seine Vorstellungen von „Liebesabenteuern“ maßgeblich. [54] In Jalta wird ihm Tschechows Andenken allgegenwärtig gewesen sein. Nabokov selbst thematisierte dies in zeitgeschichtlicher Reflexion in „Erinnerung, sprich“:

„Tag um Tag wurde auf der weißen Mole von Jalta (wo die Dame aus Tschechows Dame mit dem Hündchen, wie man sich erinnern wird, im Gedränge der Touristen ihre Lorgnette verlor) mehrere harmlose Leute […] von […] bolschewistischen Matrosen erschossen. […]

Wir wohnten in einer unauffälligen Datscha, die uns eine Freundin […] zur Verfügung gestellt hatte: […] Auf der Terrasse hatten kurz zuvor – alles in allem vor etwa fünfzehn Jahren – Tolstoj und Tschechow gesessen.“ [55]

Sehr wahrscheinlich hat Nabokov auf seinen Streifzügen durch die Gärten und die Natur der Krim auch Tschechows „Weiße Datscha“ aufgesucht; die Bedeutung eines eigenen Gartens für Tschechow war ihm bewusst. [56] Wenn Nabokov in „Die Mutprobe“ in der Natur der Südkrim eine Birke beschreibt, so könnte darin ein Motiv aus Tschechows Garten aufleuchten, wuchsen doch auf der Krim natürlicherweise keine Birken; Tschechow hatte in Erinnerung an seine Moskauer Heimat eigens eine Birke in seinem Garten gepflanzt. [57]

Ein bislang wohl unbeachteter Tschechow-Bezug scheint sich in Nabokovs fiktiver Familienchronik „Ada“ zu finden. Der Roman erzählt von einer generationenübergreifenden Verbindung zweier Familien und kulminiert in einer Liebesbeziehung zweier Halbgeschwister, die sich für Cousin und Cousine halten, bis sie ihr wahres Verwandtschaftsverhältnis entdecken. In der Generation ihrer Eltern bedient sich Nabokov irritierender Namensähnlichkeiten: Während Marina Durmanova eine eheliche Verbindung mit Daniel Veen eingeht, heiratet ihre Zwillingsschwester Aqua Durmanova dessen Bruder Dementiy „Deamon“ Veen.

Eine in Ansätzen ähnliche Verschränkung existierte zwischen den Familien Knipper und Tschechow: Der Heirat von Anton Tschechow mit der Schauspielerin Olga Knipper (1868-1959) im Jahre 1901 folgte 1914 die Eheschließung zwischen Tschechows Neffe Michail Tschechow (1891-1955) und Knippers Nichte, deren Geburtsname ebenfalls Olga Knipper lautete. [58] Michail emigrierte in die USA, wo er in der amerikanisierten Namensform Michael Chekhov bekannt wurde, Schauspieler wie Gregory Peck und Marilyn Monroe unterrichtete und in einigen Hollywoodklassikern mitwirkte. Seine geschiedene Frau (1897-1980) legte sich den Künstlernamen Olga Tschechowa zu und wurde in Deutschland ein gefeierter Filmstar. Die gemeinsame Tochter Ada Tschechowa (1916-1966) wurde ebenfalls Schauspielerin. [59] Sie kam am 28. Januar 1966 bei einem spektakulären Flugzeugabsturz ums Leben. [60] Nabokov hatte bis dahin an zwei Einzelprojekten gearbeitet, die die Titel „The Texture of Time” bzw. „Letters from Terra“ erhalten sollten. Unmittelbar nach dem Flugzeugunglück kam ihm der Gedanke, beide Projekte in dem Werk „Ada“ zu verbinden. [61] Möglicherweise liegt eine der Inspirationsquellen für Nabokovs Roman in der Tschechowschen Familienchronik.

Vor diesem Hintergrund könnte eine Vielzahl von Verweisen auf Jalta und Tschechow erklärlich werden, die sich in „Ada“ finden. [62] Am deutlichsten wird dieser Bezug darin, dass Marina und Ada Veen – Mutter und Tochter – wie Olga und Ada Tschechowa Schauspielerinnen sind, und dass erstere gemeinsam in Tschechows Theaterstück „Drei Schwestern“ (Nabokov macht daraus „Vier Schwestern“) auftreten. [63] In seinem Bezug auf Tschechows „Kirschgarten“ [64] und „Drei Schwestern“ verwebt Nabokov außerdem Tschechows Behandlung der subjektiven Zeit und des Heimatverlustes mit dem Roman und auch seiner eigenen Geschichte, die in autobiographischen Motiven deutlich hervortritt.

Nabokov hat darauf hingewiesen, dass in Tschechows Werk oft gerade die negativ besetzten Charaktere bleibende Wahrheiten aussprechen. [65] Und auch eine philanthropische Utopie schließt bei Tschechow einen rückhaltlosen Egoismus ihrer Verfechter nicht aus. Dieser Widerspruch ist substanziell: Indem Tschechow das Scheitern als grundlegende Erfahrungen des Menschen ausmacht, ringt er dem Versagen und dem Verlust des Paradieses einen Gewinn ab; denn im Scheitern ist stets die Möglichkeit eines Neubeginns inbegriffen. [66] Der Vertreibung aus dem Paradies, in seinem Fall dem Bewusstsein einer verlorenen Kindheit, [67] begegnet Nabokov mit dem sprachlichen Ausdruck seiner Erinnerung. In vielfachen Neuschöpfungen seiner Vergangenheit scheint er den erlittenen Verlust mehr als auszugleichen. [68]

Während Tschechow in der Selbsttäuschung eine Grundbedingung des Menschen ausmacht, erhebt Nabokov die Täuschung zum Imperativ: Die an den Künstler gerichtete Aufforderung, die Welt neu zu erfinden, sie in grotesker Weise auf den Kopf zu stellen, ist ein Hauptzug in Nabokovs Spätwerken „Ada“ und „Sieh doch die Harlekine!“. Das Harlekinmuster, das Nabokov auch mit dem Schmetterlingsmotiv („Arlequinus arlequinus“) verband, [69] steht ihm für die künstlerische Erkenntnis der Welt, die sich der sogenannten Realität als weit überlegen erweist. [70] Der Ursprung dieses Motivs liegt wiederum in den Gärten seiner Kindheit.

„[…] die beständigste Quelle des Entzückens […] bildete das Harlekinmuster der bunten Glasscheiben auf beiden Seiten der Veranda, die in ein weißgetünchtes Rahmengestänge eingefasst waren. Wenn man den Garten durch diese Zaubergläser betrachtete, so wirkte er seltsam still und fern. Sah man durch das blaue Glas, dann verwandelte sich der Sand in Asche, während tintige Bäume in einem tropischen Himmel schwammen. Das gelbe schuf eine Ambrawelt, die mit einem extra starken Sonnenscheingebräu durchtränkt war. Das rote ließ die Blätter der Bäume dunkel wie Rubine auf einen rosa Fußweg niederhangen. Das grüne badete das grüne Laub in einem grüneren Grün.“ [71]

Indem Nabokov die verlorenen Paradiesgärten seiner Kindheit in kaleidoskopartiger Brechung zurückgewinnt, transformiert er diese kindliche Erfahrung. Die vielfarbigen Glasfenster, durch die die Welt in zauberhafter Verfremdung zu sehen ist, finden sich bis heute übrigens auch in Tschechows „Weißer Datscha“:

„Das große venezianische Fenster ging nach Süden hinaus zum Garten. In das Oberlicht war auf Antons Wunsch buntes Glas eingesetzt worden: rot blau, gelb und grün. An Sonnentagen […] war das Arbeitszimmer von weichen, festlichen bunten Farben durchflutet.“ [72]

Tschechow entdeckt die Vollkommenheit der Existenz in einer zweckfreien Welt, die sich den Ideen und Leidenschaften des Menschen gegenüber völlig gleichgültig verhält, ihnen genau darin aber den Genuss des Seins ermöglicht. Sein Prisma zeigt die Welt in ihren zweckfreien, jedoch festlich-farbigen Facetten. Nabokov scheint durch eben dieses Prisma zurück zu blicken: Seine Ideen und Leidenschaften formen ihrerseits eine zweckfreie Welt – und finden Genuss darin.

Mit dem Tode von Tschechow (1904) und Tolstoi (1910) endete für Nabokov das literarisch großartige Russland des 19. Jahrhunderts. [73] Wenige Jahre später endete für ihn auch die Geschichte Russlands insgesamt. [74] Erinnernd wollte er diese untergegangene Welt, die aufs engste mit den Gärten seiner Familie verknüpft war, neu erschaffen. [75] Aus dieser Perspektive verweist Nabokovs Empfehlung, Tschechows Werke so oft wie möglich zur Hand zu nehmen und durch sie hindurch zu träumen, auf seine sehr persönliche Tschechow-Rezeption. Sie verweist auf den „Himmel aus Dickmilch“, den Nabokovs Mutter gemahnte, nie zu vergessen:

„Jene trüben Landschaften mit den welken Weiden, die grauen Krähen unter grauen Wolken, der plötzliche Hauch einer erstaunlichen Erinnerung an einer ganz gewöhnlichen Ecke – all dies pathetisch Verschwommene, diese schöne Schwäche, diese taubengraue Tschechowsche Welt ist es wert, wie ein Schatz festgehalten zu werden […].“

[Vladimir Nabokov, um 1940] [76]

Bedrohtes Gartenerbe

Das Herrenhaus von Wyra ist gegen Ende des Zweiten Weltkrieges abgebrannt, und auch das Herrenhaus von Batowo ist heute verschwunden. [77] Roshdestweno brannte erst 1995 ab, wurde aber wiederaufgebaut. Im dortigen Park befanden sich landschaftliche neben streng orthogonalen Partien. [78] Dies ist auch für Wyra anzunehmen. [79] Überkommene Fotografien dieser Landgüter lassen auf größere waldartige Bereiche schließen, die bisweilen durch romantische Ausstattungselemente, aber auch moderne Einrichtungen wie Tennisplätze belebt wurden. [80] Im Falle von Roshdestweno, dessen Park in den Grundkonzeptionen der Rukawischnikovschen Periode noch erhalten ist, betonen die Verfasser eines gartenhistorischen Gutachtens die Bedeutung, die dem Park durch Nabokovs aufgezeichnete Erinnerungen zukommt und empfehlen die Rückführung des Parks auf den Beginn des 20. Jahrhunderts. [81]

Schwieriger erscheint die Bewahrung der mit Nabokov und Tschechow verbundenen Gärten auf der Krim in der heutigen Ukraine: Der Park der ehemaligen Zarenresidenz Livadia ist heute von massiven Pflegedefiziten geprägt und weist ein Flickwerk aus Betonplatten und Drahtzäunen auf. Gaspra, der ehemalige Landsitz der liberalen Gräfin Panina, die dort auch in politisch schwierigen Zeiten Schriftsteller wie Tolstoi und politische Freunde wie Nabokovs bei sich aufnahm, ist akut vom Verfall bedroht: das große Wasserbecken mit seinen umgebenden Grotten ist nach einer zweifelhaften Neuinterpretation in Sowjetzeiten nunmehr trockengefallen und zu einem Müllplatz geworden. Im Wintergarten mit der von Nabokov erwähnten Terrasse fehlen Fensterscheiben und die Holzkonstruktion ist stellenweise marode. Ein Pappschild, an den Resten einer Parktreppe befestigt, auf denen ein empörter Parkbesucher den mutmaßlichen Dieb der historischen Stahlkonstruktion buchstäblich verflucht, zeigt die Hilflosigkeit gegenüber der fortschreitenden Zerstörung.

Tschechows eigene Gärten sind demgegenüber in einem recht guten Zustand: Den Besitz Kutschukoj verkaufte Familie Tschechow, vermutlich ohne wesentliche gestalterische Spuren hinterlassen zu haben, [82] er existiert aber noch heute. [83] Tschechows kleines Haus mit dazugehörigem Garten in Gursuf dient heute als Außenstelle des Tschechow-Museums in Autka. [84]

Tschechows Schwester Maria sorgte dafür, dass in der „Weißen Datscha“ von Autka bis 1957 – sie erreichte ein Alter von 94 Jahren – jedes Detail der Inneneinrichtung wie zu Lebzeiten ihres Bruders verblieb. [85] Sie kümmerte sich auch um den Garten und hochwahrscheinlich, hütete sie Tschechows Andenken dort ebenso sorgsam. So weist der Garten von Autka noch heute weitgehend die originale Wegeführung, -einfassungen auf. Die grünen Holzbänke sind ebenso erhalten wie große Wasserzisternen und eine nennenswerte Zahl originaler Gehölze (Abb. 4). Besonders erfreulich ist der Erhalt einer heute über 3 Meter hohen, 1899 von Tschechow gepflanzten Kletterrose (Rosa banksiae var. lutea). [86]

Dennoch ist es nicht vollständig gelungen, Tschechows Konzeption authentisch zu bewahren: In dem einst durch Süßkirschen, Aprikosen-, Pflaumen- und Apfelbäume geprägten Garten wachsen nur noch wenige Obstbäume. Die große Anzahl verschiedener Rosensorten ist nicht mehr erhalten. Ein Wegebelag aus grobkörnigem, gebrochenem Schotter hat den einst feineren Rundkies der Tschechowschen Zeit ersetzt. In Ermangelung jeglicher Sensibilität entsteht derzeit unmittelbar neben dem Garten ein privates Wohngebäude, das den Blick vom Garten auf die Landschaft verstellt.

Trotz einiger Spezialuntersuchungen, wie etwa zu den originalen Rosensorten in Tschechows Garten und seinen Bezugsquellen [87] wird ein gartenhistorisches Pflegekonzept bislang schmerzlich vermisst. Um weiteren Verlusten entgegen zu wirken, stellt die noch von Maria Tschechowa als Verwalterin engagierte Angelina W. Chanilo derzeit Informationen zur originalen Gartengestaltung unter Anton Tschechow und Maria Tschechowa zusammen, die eine authentische Wiederherstellung dieses garten- und kulturgeschichtlichen Erbes von höchstem Rang zukünftig ermöglichen könnten. [88]

„Gestern und heute habe ich auf dem Grundstück Bäume gepflanzt und habe buchstäblich geschwelgt in Seligkeit, so schön, so warm und poetisch war es. Es ist einfach das reine Entzücken. Ich habe 12 Süßkirschen gepflanzt, 4 Maulbeerbäume, zwei Mandelbäume und noch so einiges. Es sind gute Bäume, sie werden bald tragen“.

[Anton Tschechow an Maria Pawlowna Tschechowa, 14.03. 1899] [89]

Auch dieser Teil der Tschechowschen Welt (Abb. 5) ist es wert, wie ein Schatz festgehalten zu werden.

[1] Tschechow, Anton, Die Dame mit dem Hündchen. In: Anton Tschechow, Die Dame mit dem Hündchen : Erzählungen 1896-1903 (Anton Tschechow, „Werke“. Erzählungen und Dramen in fünf Bänden). München 2009, S. 340-362, hier S. 347f.

Der Familienname Tschechow wird im Folgenden in seiner deutschen Schreibweise verwendet. Zitate und Literatur- bzw. Quellenverweise erfolgen in Originalschreibweise.

[2] Nabokov, Vladimir, Erinnerung, sprich : Wiedersehen mit einer Autobiographie (= Vladimir Nabokov, Gesammelte Werke Band 22, Hg. von Dieter E. Zimmer), Rohwolt Verlag, 1991, S. 27.

[3] Peter Urbans Arbeiten „Čechov Briefe“, „Anton Čechov. Sein Leben in Bildern“ und „Anton Čechov liest Mark Aurel“ waren unabdingbare Voraussetzungen zur vorliegenden Interpretation. Hinsichtlich Leben und Werk Nabokovs waren die von Dieter E. Zimmer herausgegebenen „Gesammelte[n] Werke“ und Brian Boyds biographische Untersuchungen von unschätzbarem Wert. Anna Schnitter unterstützte mich Dolmetscher- und Übersetzungstätigkeiten sowie einer mehr als hilfreichem literaturfachlichen Beratung. Die Genehmigung zur Verwendung historischer Abbildungen bzw. die Vermittlung von Kontakten verdanke ich Frau Ariane Csonka Comstock, Herrn Urban und Herrn Zimmer.

[4] Vgl. Tschechow, Anton, Ein Tragöde wider Willen (Aus dem Leben in der Sommerfrische). In: Anton Tschechow, Der Kirschgarten : Dramen (Anton Tschechow, „Werke“. Erzählungen und Dramen in fünf Bänden), München 2009, S. 93-102; Tschechow, Anton, In der Sommerfrische. In: Anton Tschechow, In der Sommerfrische : Erzählungen 1880-1887 (Anton Tschechow, „Werke“. Erzählungen und Dramen in fünf Bänden), München 2009, S. 226-232.

[5] Tschechow, Anton, Der schwarze Mönch. In: Anton Tschechow, Ariadna : Erzählungen 1892-1895 (Anton Tschechow, „Werke“. Erzählungen und Dramen in fünf Bänden), München 2009, S. 185-227.

[6] Tschechow, Anton, Mein Leben. In: Tschechow, Dame mit dem Hündchen, 2009, S. 30-149.

[7] Vgl. Ebbinghaus, Andreas, Nachwort. Das dramatische Werk Anton Tschechows. In: Tschechow, Kirschgarten, 2009, S. 531-555, hier S. 548.

[8] Tschechow, Anton, Onkel Wanja (Szenen aus dem Landleben in vier Akten). In: Tschechow, Kirschgarten, 2009, S. 303-366.

[9] Tschechow, Anton, Der Kirschgarten (Komödie in vier Akten). In: Tschechow, Kirschgarten, 2009, S. 453-522.

[10] Tschechowa, Maria, Mein Bruder Anton Tschechow. Berlin 2004, S. 30f.

[11] Bunin, Ivan, Čechov. Erinnerungen eines Zeitgenossen. Hrsg. von Peter Urban. Berlin 2004, S. 3.

[12] Tschechowa, Mein Bruder, 2004, S. 44.

[13] Anton Čechov, Brief an Alexei Sergejewitsch Suvorin vom 30. Mai 1888. In: Briefe / Anton Čechov. 1877-1889, Hrsg. und übers. von Peter Urban. Zürich 1979, S. 258.

[14] Tschechowa, Mein Bruder, 2004, S. 66, 100ff.

[15] Anton Čechov an Alexei Sergejewitsch Suvorin, 19. Oktober. 1891. In: Briefe / Anton Čechov. 1889-1892, 1979, S. 266.

[16] Tschechowa, Mein Bruder, 2004, S. 116.

[17] Ebenda, S. 120.

[18] Ebenda, S. 203, 248f.

[19] Anton Čechov an Maria Pavlovna Čechova, Brief vom 8.12. 1898. In: Briefe / Anton Čechov. 1897-1901, Hrsg. und übers. von Peter Urban. Diogenes Verlag, Zürich 1979, S. 95.

[20] Anton Čechov an Alexandr Pavlovič Čechov, Brief vom 27.01. 1899. In: Briefe / Anton Čechov. 1897-1901, 1979, S. 117.

[21] Tschechowa, Mein Bruder, 2004, S. 202.

[22] Ebenda, S. 203

[23] Anton Čechov an Olga Leonardovna Knipper, Brief vom 14.02. 1900. In: Briefe / Anton Čechov. 1897-1901, 1979, S. 238.

[24] Olga Knipper, Erinnerungen, zitiert nach: Mein ferner lieber Mensch. Anton Tschechow und Olga Knipper. Liebesbriefe. Ausgew. u. hrsg. von Jean Benedetti, Frankfurt 1998, S. 67-68.

[25] Ebenda, S. 67-68.

[26] Anton Čechov an Alexandr Ivanovič Urusov, Brief vom 16.10. 1899. In: Briefe / Anton Čechov. 1897-1901, 1979, S. 191.

[27] Anton Čechov an Olga Knipper, Brief vom 26.03. 1900. In: Briefe / Anton Čechov. 1897-1901, 1979, S. 249.

[28] Tschechowa, Mein Bruder, 2004, S. 215f.

[29] Anton Čechov an Vladimir Ivanovič Nemirovič-Dančenko, Brief vom 24.11. 1899. In: Briefe / Anton Čechov. 1897-1901, 1979, S. 200.

[30] Nabokov, Erinnerung, sprich, 1991, S. 55.

[31] Boyd, Brian, Vladimir Nabokov : Die russischen Jahre 1899-1940. Reinbek bei Hamburg 1999, S. 31ff.

[32] Nabokov, Erinnerung, sprich, 1991, S. 91.

[33] Ebenda, S. 47f.

[34] Tschechowa, Mein Bruder, 2004, S. 250.

[35] Nabokov, Erinnerung, sprich, 1991, S. 334.

[36] Ebenda, S. 330; Zimmer, Dieter E., http://www.d-e-zimmer.de/HTML/whereabouts.htm, vom 14.04. 2012; Leonid Kandinsky, The Kandinsky’s Family Tree, http://www.kandinsky.ru/oldenglish/tree05.shtml, vom 14.04. 2012.

[37] Brian Boyd, Nabokov, 1999, S. 240.

[38] Zimmer, Dieter E., homes and haunts, In: Zembla (http://www.libraries.psu.edu/nabokov/abvn.htm, vom 05.05. 2012).

[39] Nabokov, Erinnerung, sprich, 1991, S. 8.

[40] Ebenda, S. 413.

[41] Ebenda, S. 419.

[42] Zimmer, Dieter E., http://www.d-e-zimmer.de/HTML/whereabouts.htm, vom 14.04. 2012; Leonid Kandinsky, The Kandinsky’s Family Tree, http://www.kandinsky.ru/oldenglish/tree05.shtml, vom 03.05. 2012.

[43] Vgl. Rippl, Daniela, Vladimir Nabokov : Sein Leben in Bildern und Texten. Berlin 1998, S. 119, 122.

[44] Nabokov, Erinnerung, sprich, 1991, S. 534.

[45] Nabokov, Vladimir, Maschenka. König Dame Bube (= Vladimir Nabokov, Gesammelte Werke Band 1 : Frühe Romane 1), Reinbek bei Hamburg 1991, S. 11-172, hier S. 78.

[46] Nabokov, Vladimir, Lushins Verteidigung. Der Späher. Die Mutprobe (= Vladimir Nabokov, Gesammelte Werke Band 2: Frühe Romane 2), Reinbek bei Hamburg 1992), S. 451-760, hier S. 467.

[47] Nabokov, Ada oder Das Verlangen : Eine Familienchronik, (= Vladimir Nabokov, Gesammelte Werke Band 11), Reinbek bei Hamburg 2010, S. 111, 138.

[48] Ebenda, S. 19, 88f.

[49] Ebenda, S. 127.

[50] Nabokov, Maschenka. König Dame Bube, 1991, S. 57.

[51] Zu Tschechows Bekanntschaft mit Nabokovs Großtante Praskovia Tarnovskaja vgl. Nabokov, Erinnerung, sprich, 1991, S. 85; Anton Čechov an Familie Čechov, Brief vom 22./23.07. 1888. In: Briefe / Anton Čechov. 1877-1889, 1979, S. 274. Zu Tschechows und Nabokovs gemeinsamen Bekannten Ivan Bunin vgl. Nabokov, Erinnerung sprich, 1991, S. 389 und Bunin, Čechov, 2004.

[52] Nabokov, Erinnerung sprich, 1991, S. 59, 456.

[53] Vladimir Nabokov an Edmund Wilson, Brief vom 29. Februar 1956. In: Nabokov, Vladimir, Briefwechsel mit Edmund Wilson 1940-1971 (= Vladimir Nabokov, Gesammelte Werke Band 23). Reinbek bei Hamburg 1995, S. 634f.

[54] Nabokov, Erinnerung sprich, 1991, S. 281f.

[55] Ebenda, S. 330f, 481.

[56] Nabokov, Vladimir, Die Kunst des Lesens. Meisterwerke der russischen Literatur. Frankfurt am Main 1984, S. 328, 330.

[57] Tschechowa, Mein Bruder, 2004, S. 244.

[58] Tschechowa, Olga, Ich verschweige nichts!, Autobiographie bearb. von C. C. Bergius, Berchtesgaden 1952, S. 84ff; Vgl. Tschechowa, Olga, Meine Uhren gehen anders. München u.a. 1980; Čechov, Michail A., Leben und Begegnungen . Autobiographische Schriften (=Edition Bühnenkunst Band 3). Stuttgart 1992, S. 78ff.

[59] Helker, Renata/ Claudia Lenssen, Der Tschechow-Clan: Geschichte einer deutsch-russischen Künstlerfamilie. Berlin 2001.

[60] DER SPIEGEL, 21. Jg (1966) Heft 6, S. 34f.

[61] Boyd, Brian, Ada online (http://www.ada.auckland.ac.nz/, vom 06.05. 2012).

[62] Erwähnung von Tschechows „Der Kirschgarten“ (Nabokov, Ada, 2010, S. 167), „Platonov“ (ebenda, S. 426), Stanislavski, Direktor am Moskauer Künstlertheater, mit dem Tschechow, Olga Knipper und Michail Tschechow eng verbunden waren (ebenda, S. 96), Anleihen bei „Die Möwe“ (ebenda, S. 96), Anspielung auf Tschechows Tuberkulose (ebenda, S. 111).

[63] Ebenda, S. 599.

[64] Ebenda, S. 167.

[65] Nabokov, Kunst des Lesens, 1984, S. 332.

[66] Zu Tschechows Lebensanschauung vgl. Aurelius Antoninus, Imperator Markus, Wie soll man leben? : Anton Čechov liest Mark Aurel. Hg., aus dem Russ. Übers. und mit einem Vorw. von Peter Urban. Zürich 1997.

[67] Nabokov, Erinnerung sprich, 1991, S. 92.

[68] In dem Versuch, die Vergangenheit letztgültig festzuhalten, beobachtete Nabokov an sich jedoch eine „Verschiebung der Empfindungswerte”. Literarisch einmal verwendete Erinnerungen existierten fortan als „etwas mir fremd gewordenes weiter“ [Ebenda, S. 492f].

[69] Boyd, Brian/Robert Michael Pyle, Nabokov’s butterflies : Unpublished and uncollected writings. Boston 2000, plate 2.

[70] Vgl. Fußnote 2.

[71] Nabokov, Erinnerung sprich, 1991,S. 139.

[72] Tschechowa, Mein Bruder, S. 214.

[73] Nabokov, Kunst des Lesens, 1984, S. 33.

[74] Nabokov, Mutprobe, 1992, S. 553.

[75] Nabokov, Erinnerung sprich, 1991, S. 484.

[76] Nabokov, Kunst des Lesens, 1984, S. 340. Zur Datierung ebenda, S. 9.

[77] Zimmer, Dieter E., Anhang IV. In: Nabokov, Erinnerung sprich, 1991, S. 532-537, hier S. 534, 536.

[78] Mamajew, Sergej J. und Jewegenia W. Mamajewa, „… nach einem Ort in Russland zu seufzen.“ Vladimir Nabokovs Landschaftspark in Roshdestweno. In: stadt+grün, 49. Jg. (2000), Heft 12, S. 842-848.

[79] Nabokov, Erinnerung, sprich, 1991, S. 48.

[80] Vgl. Rippl, Nabokov, 199 S. 22-43; Velikič, Dragan, Arkadien liegt in Russland : Vladimir Nabokovs literarisches Depot. In: DU: Die Zeitschrift der Kultur. 56. Jg. (1996) Heft 6, S. 30-43; Mamajew/Mamajewa, Roshdestweno, 2000.

[81] Mamajew/ Mamajewa, Roshdestweno, 2000, S. 844-846.

[82] Tschechowa, Mein Bruder, S. 248.

[83] Čechov an Maria Pawlovna Čechova, Brief vom 15. Jan. 1900. In: Briefe / Anton Čechov. 1897-1901, 1979, S. 214. Der Garten erhielt seine prägnante Gestalt als „Nowi Kutchuk-Koj“ unter den nachfolgenden Besitzern in den Jahren 1907-1914 und ist heute in Privatbesitz. Vgl. den Beitrag von Boris Sokolov in diesem Heft.

[84] Шалюгин, Геннадий Александрович, Чеховское притяжение. Гости белой дачи А.П.Чехова, Симферополь 2006, с.160-161.

[85] Tschechowa, Mein Bruder, 2004, S. 279.

[86] Арбатская, Юта /Константин Вихляев, Розы белой дачи А.П.Чехова, Симферополь 2011, с. 37.

[87] [Arbatzkaja/ Wichljajev, Rosij.] 2011.

[88] Gespräch des Verfassers mit Angelina W. Chanilo im April 2012.

[89] In: Briefe / Anton Čechov. 1897-1901, 1979, S. 143.

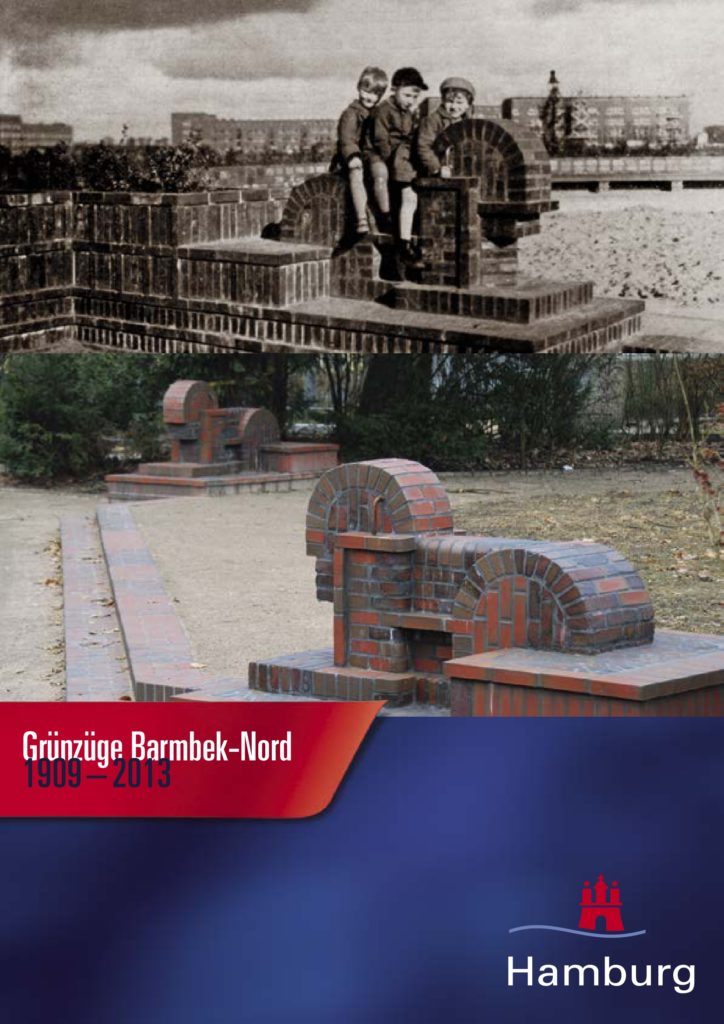

Grünzüge Barmbek-Nord: 1909-2013

Unter schwierigen Voraussetzungen schufen der Hamburger Oberbaudirektor Fritz Schumacher und sein kongenialer Planungspartner Otto Linne als Gartendirektor ab 1909 ein Netz hochwertiger Grünflächen im Hamburger Stadtteil Barmbek. Die Broschüre erläutert die Planungskonzeption und Entwicklung dieses bis heute bestehenden Freiraumsystems mit zahlreichen zuvor unveröffentlichten Originalabbildungen.

Die 52-seitige Broschüre ist kostenlos als Druckausgabe erhältlich beim

Bezirksamt Hamburg-Nord – Fachamt Management des öffentlichen Raumes – Fachabteilung Stadtgrün – Kümmellstraße 6 – 20249 Hamburg

Tel: 040 – 428 04 6052

Email: mr@hamburg-nord.hamburg.de

Sie können die Broschüre hier kostenlos herunterladen.

Ohlendorffs Park in Hamburg-Volksdorf

Grünzüge Barmbek-Nord, 1909-2013

»Stadtgestaltung gestern, heute und in Zukunft

Stadtplaner, Städtebauer und Architekten sind in Großstädten vor die anspruchsvolle Aufgabe gestellt, durch effektive Planungen unterschiedliche Nutzungen auf relativ knapper Fläche zu ermöglichen: Für Hamburg als dynamisch wachsende Metropole gilt das in einem besonderen Maße. Wie kann man Wohnen und Arbeiten, aber auch das Bedürfnis nach Erholung, Freizeit und Betätigung an frischer Luft in Einklang bringen?

Bereits zu Anfang des 20.Jahrhunderts haben Hamburgs berühmter Baudirektor Fritz Schumacher und der Hamburger Gartendirektor Otto Linne, modernen lichtdurchlässigen Wohnungsbau zusammen mit wohnortnahen Grünflächen und Kinderspielplätzen entworfen und so die Basis für eine heute noch gültige, moderne Stadtplanung geschaffen.

Die soeben erschienene Publikation Grünzüge Barmbek-Nord 1909 – 2013 beschreibt anschaulich auf 52, mit vielen historischen Bildern und Plänen angereicherten Seiten, wie Fragen eines gesunden und grünen Wohnens schon Anfang des letzten Jahrhunderts beispielsweise bei der Entwicklung Barmbek-Nords kontrovers diskutiert wurden und wie es Schumacher und Linne gelang, jene Grünflächen zu platzieren, die heute als Grünzüge wesentlich zur Lebensqualität dieses wieder aufstrebenden Stadtteils beitragen.

Grünzüge Barmbek-Nord, 1909 – 2013 basiert auf einem Gutachten des Gartendenkmalpflegers Dr. Joachim Schnitter, das im Auftrag des Bezirksamtes Hamburg-Nord im Jahr 2011 erstellt wurde.

Das große Interesse des Publikums bei öffentlichen Präsentationen des Gutachtens führte zum Entschluss, diese an die interessierte Allgemeinheit gerichtete Broschüre herauszugeben, die unter Mitwirkung von Mitarbeitern der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt, der Geschichtswerkstatt Barmbek e.V. und anderen Experten entstand.

Die Broschüre Grünzüge Barmbek-Nord, 1909 – 2013 ist ab dem 29. April im Bezirksamt Hamburg-Nord, aber auch im Bürgerhaus in Barmbek am Hartzlohplatz sowie an weiteren Stellen im Quartier kostenlos zu bekommen.«

[Pressemitteilung des Bezirksamtes Hamburg-Nord vom 26. April 2013]

Die Broschüre ist ist in einer Auflagenhöhe von 2000 Stück erschienen und online unter

http://www.hamburg.de/contentblob/3944540/data/gruenzuege-barmbek-nord-1909-2013.pdf

kostenlos abrufbar.

Ein Hauch von Poesie: Der Heinepark in Ottensen

Erstellt im Auftrag der First Properties Company, 2013

29

29

Im Hamburger Kultur- und Finanzleben des 19. Jahrhunderts war Salomon Heine als Mäzen, Bankier und Stifter eine herausragende Persönlichkeit. Von seinem Landhausgarten, der von dem namhaften Gartenkünstler Ramée angelegt wurde, sind noch immer wesentliche Elemente erhalten. Als Gartenkunstwerk und als Teil der Vita Heinrich Heines, der in seiner Jugend längere Zeit auf dem Anwesen wohnte, kommt dem heute öffentlichen Park ein hoher kultureller Wert zu. In der gegenwärtigen Diskussion um eine Aufwertung des Elbufers bei Ottensen/ Neumühlen könnte einer Kombination aus wiederherstellenden und neuschöpfenden Maßnahmen im Heine-Park eine Initialfunktion für die benachbarten Parks zukommen.

Dichter und Bänker

Im Heine-Park trafen mit Heinrich und Salomon Heine zwei Persönlichkeiten aufeinander, die beispielhaft ein spannungsreiches Zusammengehen von Kunst und Kommerz zum Nutzen der Stadt verkörperten: die Abwendung einer Inflation nach dem Großen Brand 1842, die Stiftung des Israelitischen Krankenhauses und Heinrich Heines „Wintermärchen“ zeugen davon.

Hanseatisch-weltoffen

Salomon Heine führte ein gastfreundliches Haus und unterhielt seine Gäste mit gutem Essen und eigenwilligem Humor. Seinen Garten ließ er sich von dem Exilfranzosen Joseph Jaques Ramée anlegen, einem der besten Künstler seiner Zeit, der in den vornehmsten Gärten des Hamburger Westens tätig wurde. Sein „Jardin Heine“ wurde 1839 in einer Sammlung von Idealplänen in Paris veröffentlicht: Ein mit Gartenarchitekturen und Blumen reich geschmückter kleiner Park, der geschickt Sichtbeziehungen schuf und die phantastische Elbsicht inszenierte.

Gartenkultur wird öffentlich

Zu Heines Lebzeiten war der Garten eine Sehenswürdigkeit für Hamburger und Touristen. Nach Heines Ableben und nach verschiedenen Zwischennutzungen z.B. durch die Fachschule für Seefahrt wurde der Wert des Ensembles neu erkannt. Dies führte 1984 in privatem und behördlichem Bemühen zu einer Öffnung des Gartens und zur schrittweisen Beseitigung störender Nebengebäude und zeigt damit ein lebendiges Interesse an Heine, seinem geliebten Garten und Altonas Grünflächenpolitik am Hohen Elbufer. Hamburg sollte diesen Weg der Parkaufwertung konsequent weitergehen, um das Erreichte zu sichern und noch besser als bisher darzustellen.

Das Ensemble sichtbar machen Vier denkmalgeschützte Elemente zieren heute den Park: Die am Rande der ehemaligen Fachschule für Seefahrt gelegene Villa Elbchaussee 31, die Salomon Heine für seine Tochter Therese errichten ließ, das kleine Gärtnerhaus mit dem ovalen Gartensaal (Elbchaussee 31a), die später erbaute Plange’sche Villa (Elbchaussee 43) und die auf dieses Gebäude führende Allee. Obwohl durch geänderte Flurgrenzen, den Verlust des zentralen Landhauses im Jahr 1880 und das natürliche Baumwachstum eine Rekonstruktion des Gartens Heine unmöglich ist, könnten die genannten Elemente ebenso wie der originale Baumbestand in einer Neugestaltung unter Bezug auf die Ramée’sche Komposition aufgewertet werden.

Zentrales Element dieser Neukonzeption wäre die Herstellung der zentralen offenen Wiesenfläche am Geesthang mit unverstelltem Blick auf die Elbe und die Villa Elbchaussee 31. Hierfür wären vor allem umsichtige Rodungsarbeiten nötig.

Darüber hinaus wäre in Anlehnung an Ramée eine Bereinigung und Neuplanung des vorhandenen Wegenetzes nötig, welches auch die Rekonstruktion von Wegen am Geesthang beinhalten sollte.

Auch zur Elbchaussee hin müssten Pflanzungen erneuert und partiell geöffnet werden, um das Entrée in die Parklandschaft der Elbchaussee auch straßenseitig sichtbar zu machen.

Schließlich sollte ein dauerhaftes Engagement eine fachkundige Parkpflege ermöglichen und den Park langfristig sichern helfen.

Ohlendorffs Park in Hamburg-Volksdorf

Auf Grundlage des gartenhistorischen Gutachtens und des Zielplans aus dem Büro Schnitter • Gartendenkmalpflege • Freiraumplanung erfolgten Entwurf und bauliche Umsetzung durch das Büro Schmidtke + Boué Landschaftsarchitekten

Archiv der Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt

Harburger Gartenkunst & Hölschers Nachlass

In: Helms-Museum aktuell Nr. 27/ Sept. 2012

F. Georg und Ferdinand Hölscher waren als Schöpfer des Harburger Stadtparks und als erfolgreiche Gartenarchitekten weit über Harburgs Grenzen hinaus geschätzt. Seit kurzem verfügt das Helms-Museum über den Nachlass der beiden Gartenkünstler, der neue Einblicke in ihr Schaffen erlaubt. Dass ihr Stadtpark ein ganz besonderes

Kleinod des Hamburger Südens darstellt, wissen die Harburger schon lange. Und Vielen ist auch bekannt, dass dieser Erholungspark, der täglich hunderte von Besuchern anzieht, mit dem Namen Hölscher eng verknüpft ist. Denn es waren F. Georg und Ferdinand Hölscher, Vater und Sohn, die den Stadtpark über Jahrzehnte formten und entwickelten. Die Wenigsten aber wissen um die kunsthistorische Bedeutung dieses Parks, der 1913 als ‚Kaiser-Wilhelm-Anlagen‘ begonnen, in einem gelungenen Zusammenspiel landschaftlicher und geometrischer Formen bis in die 1950er Jahre um den Außenmühlenteich herum wuchs.

F. Georg Hölscher (1866-1932) zählte zu den herausragenden Gartengestaltern seiner Zeit. Im wirtschaftlich aufblühenden Harburg setzte er sich mit unermüdlichem

Fleiß und künstlerischem Blick in kurzer Zeit an die Spitze der dortigen Gärtnerzunft. Er plante die Gestaltung des Harburger Schwarzenbergparks, organisierte Gartenbauausstellungen und entwarf Kriegsgräberstätten in Flandern. Hölscher zählte zu den Rebellen unter den Gartengestaltern, die mit geometrisch-funktionalen

Gartenräumen eine Vielzahl unterschiedlicher Nutzungen für den ‚einfachen Mann‘ anbieten wollten. Ein sozialer Anspruch, dem Harburg auch seinen Stadtpark mit Sportanlagen, Liegewiesen, Aussichtspunkten, Schwimmbad und Kleingartenkolonien verdankt. Für seine Verdienste wurde er 1914 zum „Königl. Preuß. Gartendirektor“

ernannt.

Unterstützung erhielt Hölscher von seinem Sohn Ferdinand (1891-1976), der nach einer Ausbildung zum Dipl. Garten-Inspektor 1920 dem väterlichen Geschäft beitrat. Als „F. u. G. Hölscher, Gartenbau, Hannover – Harburg“ waren Vater und Sohn im Auftrag der Stadt Harburg und für viele private Bauherren tätig. Ferdinand Hölscher übernahm 1929 die

Leitung des neugegründeten Garten- und Friedhofsamtes Harburg-Wilhelmsburg und konnte auch in dieser Funktion die behutsame Weiterentwicklung der öffentlichen Grünflächen lenken.

Trotz ihrer Bedeutung stehen eine systematische Untersuchung und ein Werkverzeichnis dieser beiden Harburger Gartenkünstler bislang aus. Während ihre Arbeiten für den Harburger Stadtpark und den Schulgarten relativ gut überliefert sind, sind Nachrichten über ihre Bauvorhaben für private Auftraggeber nur vereinzelt erhalten. Der nun aus dem Familienbesitz Hölscher dem Helms-Museum übertragene Nachlass stellt einen wahren Schatz für die Baugeschichte Harburgs und die Geschichte der Reformgartenkunst

dar. In einer Vielzahl von Entwurfs- und Schauplänen, Fotografien und Schriftdokumenten wird der Wirkungskreis dieser beiden Harburger Urgesteine deutlich und lässt noch manchen überraschenden Gartenfund, eben einen ‚echten Hölscher‘, erwarten.