Wettbewerb zur Erweiterung von Planten un Blomen

Anzuchtgarten Hamburger Stadtpark

Der städtische Anzuchtgarten in Hamburg-Winterhude wurde um 1914 auf einer Restfläche zwischen Bahndamm und Goldbekkanal eingerichtet, um den im selben Jahr eröffneten Stadtpark mit Blumen und Stauden zu versorgen. In der Zeit seiner größten Ausdehnung verfügte der Anzuchtgarten über etwa 6,3 Hektar Fläche. Er ist als Teil des Ensembles Hamburger Stadtpark in der Liste Hamburger Denkmale verzeichnet. Im Auftrag des Bezirksamtes Hamburg-Nord, Fachabteilung Stadtgrün, wird die kulturhistorische Bedeutung der Anlage als Grundlage zukünftiger Pflege- und Entwicklungen bewertet. Dazu gehört auch der Versuch einer historischen Einordnung zur Bedeutung von Anzuchtgärten im Kontext der Volksparkbewegung in Hamburg und Berlin.

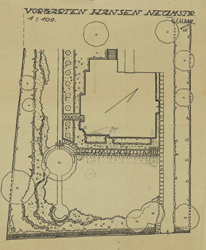

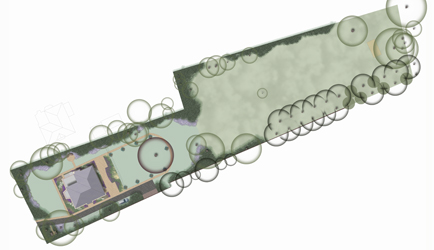

Villengarten Hanssen in Neumünster

Die Industriellen Johannes und Heinrich Hanssen ließen sich 1895 zwei direkt benachbarte Villen im Neo-Renaissance-Stil errichten. Aus dem Jahr 1915 ist ein Vorgartenentwurf für eine der beiden Villen von Harry Maaß überkommen, der auch umgesetzt wurde. Im Auftrag der derzeitigen Besitzer wurde für eine der Villen eine an die Maaß’sche Planung angelehnte Sanierung des Vorgartens entwickelt, während der rückwärtige Bereich einen aus historischen Luftbildern rekonstruierten weiteren Ziergarten und einen anschließenden landschaftlichen Garten vorsieht.

Schlossgarten Heiligenstedten

„Schloss“ Heiligenstedten bei Itzehoe ist der Mittelpunkt eines früheren Adelshofs, dessen Kernbau im Jahr 1769 errichtet wurde. Auf einer Insel an einer Störsschleife gelegen, umgibt das Gutshaus ein Landschaftspark, der nach einer Deicherweiterung zu einem großen Teil verwildert ist. Die im Jahr 2016 vom Eigentümer beauftragten Leistungen betrafen die Kartierung und gartendenkmalpflegerische Bewertung des Baumbestands sowie die Erstellung eines Fällplans, um notwendige Lichtungsmaßnahmen durchführen zu können.

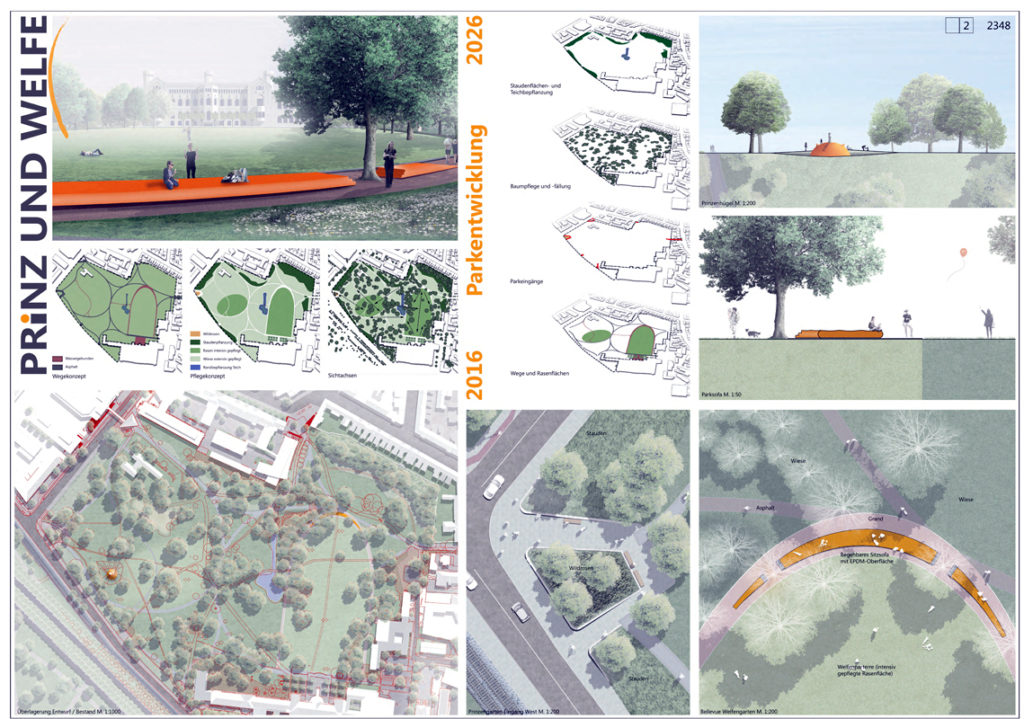

Welfengarten in Hannover

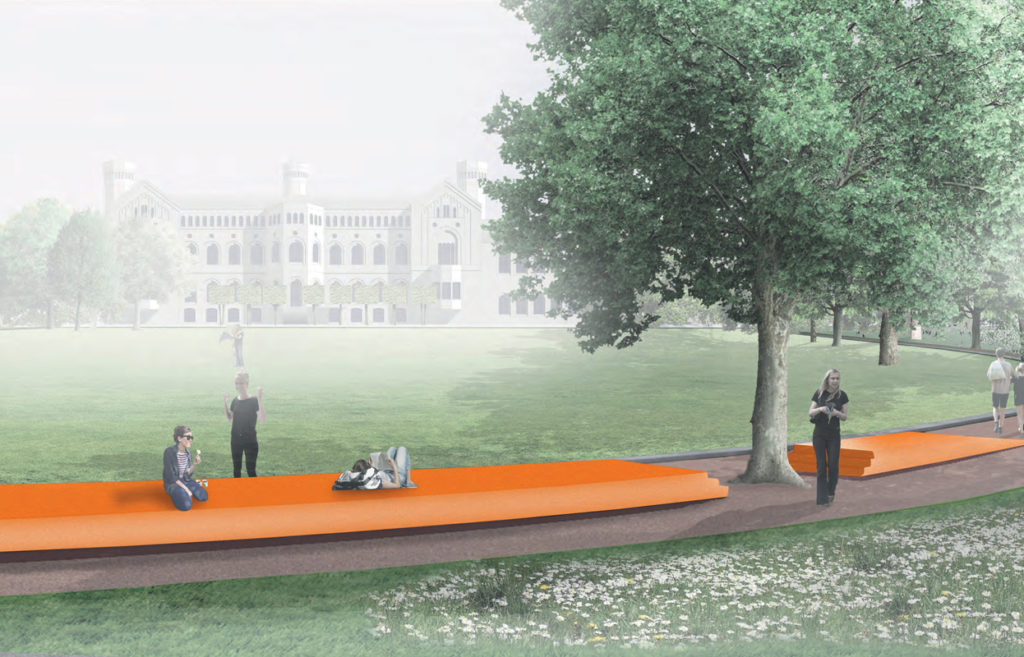

Grundidee „Prinz und Welfe“

Neben seinem beeindruckenden Großbaumbestand bestimmt die Zugehörigkeit zum historischen Universitätsgebäude den heutigen Charakter des Welfengartens. Gegenwärtig lässt der Park seine Herkunft aus zwei eigenständigen Gärten zwar kaum noch erkennen; die Überlieferungen des historischen Prinzengartens und des Welfengartens bergen jedoch noch immer eine Grundspannung, die sich in zwei ideell und gestalterisch je eigenen Schwerpunkten neu fokussieren soll: im “Welfenparterre” und im “Garten des kleinen Prinzen”.

Das „Welfenparterre” tradiert die achsiale Ausrichtung des historischen Welfengartens auf das Schloss. In einer Idealisierung der historischen Formensprache führen die beidseitig einfassenden Wege der Rasenebene elliptisch aufeinander zu. Sich dabei gleichmäßig aufweitend, schließen sie sich im Norden zu einem das Parterre abschließenden Platz, der als Aussichtspunkt zurück auf das Schloss fokussiert.

Dieses neue Bellevue akzentuiert ein sich aus dem Boden erhebendes Sitz- und Liegeband, das als Pendant zur Schlossterrasse eine Kommunikationsplattform für Studentengruppen sowie einen allgemeinen Ruhe- und Aussichtsplatz formt. Die geometrische Klarheit wird durch die Neufassung der Schlossterrasse mit Kastenlinden intensiviert und durch den Erhalt bestehender Bäume, welche die bauliche Strenge stellenweise überlagern, zusätzlich betont.

Im „Garten des kleinen Prinzen” trifft der Besucher auf den zum Asteroiden umgestalteten Rodelhügel und die Skulptur „Der kleine Prinz”. Die Bezugnahme auf de Saint Exupérys Kindererzählung schreibt die Eigenständigkeit des historischen Prinzengartens neu fort und bindet so den im Park befindlichen Kindergarten ideell in den Raum ein.

Neben der Plastik des kleinen Prinzen werden weitere Erzählmotive wie das des Rosengartens, der Affenbrotbäume und des Flugzeugs in der Sahara als bespielbare Skulpturen oder gepflanzte Verweise in die zentrale Gartenfläche dieses Parkteils eingebracht. Die skulptural nacherzählte Geschichte tradiert historische allegorische Figurenprogramme in unsere Zeit und schafft so einen inhaltlichen Brückenschlag zum „Großen Garten”.

Kooperation mit den Entwurfsverfassern Wiggenhorn + van den Hövel Landschaftsarchitekten BDLA.

Grafik: Thomas Wallenczus

Longing for Absence: Anton Chekhovs Garden in Yalta

Der folgende Artikel ist als Beitrag im Jahresheft des Schwedischen Forums für gartengeschichtliche Forschung Heft 28 (2015), S. 15-18 in englischer Sprache erschienen. Er behandelt die Frage des Umgangs mit einer unzureichenden Quellenlage bei der Sanierung historischer Gärten anhand des Privatgartens von Anton Tschechow in Jalta:

Being the son of a luckless salesman Anton Chekhov (1860-1904) did not have the chance or the desire to do gardening when he was young and living in Moscow. But the importance of the garden topos both in his literary work and in his private life increased, reaching its climax with the writing of “The Cherry Orchard” and with his own garden that he laid out and maintained in his last years in Yalta. In the following I try to interpret this garden and to conclude guidelines for its conservation.

Origination: From farming to gardening

Since 1879 Chekhov lived together with his parents and siblings in a small apartment in Moscow. His father was not able to support the family so Anton – still in his twenties but earning some money with selling short stories – became the head of the family. His first noteworthy garden experiences he probably made at the summer-residences he rented in the mid 1880ies, but while he enjoyed fishing and relaxing the garden remained merely a background.

In 1892 Chekhov purchased the country estate of Melikhovo forty miles south of Moscow. He bought it for financial reasons and in order to gain new experiences that could be used in his writings, and maybe also for health-reasons as the first indications of tuberculosis had shown six years before. This became the start of his interest in gardening.

Chekhov moved with his parents and his sister Masha to Melikhovo to earn their living with farming, but they were also gardening: His father laid out new garden paths, his sister Masha cared for the kitchen garden and the orchard and he himself took over the planting of new trees. After the morning-coffee at 4 am Chekhov used to go into the garden, looking for the fruit trees or cowering at a trunk, watching it carefully. He spent whole days caring for the trees and the roses. He also built a new pond and planted trees around it.[1] His sister Masha remembered: “To plant, to build, to layout and to nurse – this was Anton’s element.” [2]

After a severe bleeding of his lungs in 1897 his doctors advised him to move to the subtropical climate of the Crimea. When he moved to Yalta in 1898 he seemed to be aware that he did not have many years left. To secure his mother and sister financially he sold his entire work to a publisher for 75.000 rubles. As part of the deal he had to assort and to rework all his older novels. Rather well-off but ill and with a lot of work to be done it you would have thought him to buy an estate with all comfort, but instead Chekhov bought an unimproved ground in the Tartar village Autka near Yalta and started from zero.

Although the place showed “no single tree, no single bush, but an old, forgotten, knobby grape-vine that loomed out of the dry, adamant soil” [3] Chekhov and Masha were both inspired by it:

“At night we sat in Anton’s apartment and worked on a map for the property: where the future house should be built, how the garden should be differentiated, we marked the paths in the garden […]. We were so engrossed in our plans and were so lost in our reveries that we even imagined grottoes and fountains […].[4]

While the house was under construction, Chekhov was busy laying outthe garden. He ordered trees and bushes from all over Russia, among them peach-, apricot- and cherry-trees. He planted espaliers of apple and pear.[5] He was supported by his employee Arseniy, who had worked in Nikitsky Botanical Garden nearby Yalta before. [6] However, Chekov considered himself to be more competent than Arseniy, and did not allow him to do any tree cutting while the landlord was away.

In November 1899 Chekhov proudly wrote:

“The garden becomes extraordinary. I am planting all by myself, with my own hands. I have planted one hundred roses, the most precious and cultivated breeds. […]many camellias, lilies, tuberoses et cetera.”[7]

During spring of year 1900 he planted Palm trees and “put little benches all over in the garden, no luxury benches with iron stands but wooden ones”.[8]

Interpretation: “A Carrot is a Carrot”

Chekhov’s letters tell of many different trees and flowers which point at a colorful and manifold garden. Chekhov considered it “beautiful, but […] untidy, dirty, the garden of a dilettante”. [9] In contrast Mikhail Chekhov remembered that his brother planted the trees “precisely as a surgeon”.[10] In fact, the garden seems to have resembled the typical gardens of Crimea as can be seen in a painting by Chekhov’s friend Isaak Levitan (1860-1900) from 1886. [11] There was neither a strong zonal structure nor a symmetrical axis in the garden. The garden-pathways bordered a multitude of subspaces that seem to have been without any hierarchy. Nevertheless, the laying out was far from being arbitrary. But what was the underlying idea of this design?

Cultural development and optimism of improvement

His friend Alexander Kuprin resumed that Chekhov had seen his garden as a symbol of progress and general cultivation. He quoted Chekhov:

“Before I came here all this was waste land and ravines, all covered with stones and thistles. Then I came and turned this wilderness into a cultivated, beautiful place. Do you know […] that in three or four hundred years all the earth will become a flourishing garden.”[12]

Although this points at the typical 19th century dream of progress and of entire cultivation Chekhov’s letters also indicated deep pessimism. His friend Ivan Bunin reported Chekhov meant to have proofs for a life after death one day and the other day was strongly convinced of the opposite. [13] We have to be aware of one-dimensional explanations.

Keeping a controllable distance

Derived from Chekhov’s tale “Man in A Case” spatial organization and a convenient distance to people seem to have been of vital importance to the writer. In Moscow he had suffered from the overcrowded apartment of his family. In Melikhovo he built an annex he could escape to when his admirers beleaguered the dwelling-house. In Autka he often complained about a too small number of guests but also about too many of them: these two opposites both kept him from working. His garden, with its many subspaces, was composed to enable him to find the perfect distance at any time.

The house was designed as if it had been supplemented several times, and it had many doors, which made it easy to switch between in- and outside. Through the half-open spaces of the veranda, the balcony and the souterrain, the borderline between inner and outer space got permeable. Vertical green at the southern façade intensified this merger between dwelling-house and garden.

Chekhov also bought the little estates of Gurzuv and Kutchuk-Koj nearby, although this was not easy for him to afford. Forced to sell Kutchuk-Koj after a short time Gurzuv remained his hideaway when he was tired of his guests in Autka.

In 1901 Chekhov got married to the actress Olga Knipper. She worked in Moscow and stayed in Gurzuv when visiting her husband. His sister Masha remained the majordomo of Autka. This arrangement was not only due to the fact that Olga was indispensable at the theatre in Moscow, but also because Chekhov did not wish to see his wife every day. Already in 1895 he wrote in a letter to a friend:

“By all means I will be married if you wish it. But on these conditions: everything must be as it has been hitherto—that is, she must live in Moscow while I live in the country, and I will come and see her … give me a wife who, like the moon, won’t appear in my sky every day.”[14]

The question of distance something he reflected a lot upon. In 1889 he wrote that one has to be “absolutely indifferent”,[15] for only the indifferent is able to see things clearly, to be fair and to work. This conviction is based on the philosophy of Marc Aurel which was a major guideline in Chekhov’s life.[16] In this regard Autka was part of a Chekhovian characteristic: the keeping of a controllable distance.

A symbol of paradise?

Soon Chekhov got sick of Yalta and felt uprooted from Moscow and its cultural life. Working in his garden was a kind of distraction from loneliness and the boredom of the province.

His beloved Melikhovo by this time was ruined: His sister Masha described the new owner of Melikhovo as an unscrupulous merchant forwood who would not shrink back from cutting down the linden-alley.[17] So by laying out the garden Chekhov also prepared his home to become a new Melikhovo for his family.

From December 1902 Chekhov worked on his last play, “the Cherry Orchard”, feeling depressed by loneliness and by a marriage crisis, while Olga felt guilty of a miscarriage and unaccepted by Masha. In the play “The Cherry Orchard” some of these facts reappear: A family of landholders must sell their property, containing a precious cherry orchard. The ruthless buyer wants to subdivide the estate and to uproot the trees. The family is reluctant to sell the estate because the garden symbolizes a happy past that they do not want to lose. For the mother of the family the garden also holds the memory of her deceased child. As she blames herself for his death she feels bound to keep the garden alive and with it the memory of her son.

Apparently the story was influenced by Chekhov’s own experiences. Surely, the destruction of the alley at Melikhovo played a role, as well as his desire for the past and maybe even the loss of the child he and Olga had strongly desired.

The Russian philologist Olga Spachil has explained the origins of Chekhov’s play “The Cherry Orchard” from the southern Russian and Ukraine folklore: A cherry orchard – planted with cherry and other fruit-trees – symbolized the chasteness of a young woman and her security in her parent’s home. It also symbolized the desire for, and the meeting with, her bridegroom. For married women the cherry orchard symbolized the past. A belief originating from pre-Christian times is that the birds sitting in the fruit-trees hold the souls of the dead or bring news from home. In the 19th century, according to Spachil, it was quite widespread in southern Russia to bury unchristened children in the cherry orchard.

This complex mythologem passes on the paradise-motive as a place of desire and of the afterworld in significant aspects, that can be found in the garden of Autka:

- a high number of fruit trees that according to historic pictures seem to have formed a little cherry orchard in the southern part of his garden.

- a small stream flowed through Chekhov’s garden as in the traditionally imagined paradise garden

- the funeral motive can be found in reality in the tartar graveyard close to Chekhov’s ground and imaginary in the memory of the unborn child

- In the Ukrainian folklore an old man tries to lure a young woman with his wonderful cherry orchard. Several of Chekhov’s letters to Olga seem to refer to this traditional motive.

Chekhov’s garden in Autka has clearly been a reference for his considerations on the play “The Cherry Orchard”. Vice versa his fictional cherry orchard, its roots in the folklore and in the religious tradition can help us understand what Chekhov saw in his real garden.

Varied meanings or no meaning?

Why did Chekhov put so much of his energy into creating this paradise although he was aware that he would not live to see its zenith? Referring to Chekhov’s philanthropy alone occurs too simple, even more so as Chekhov’s literary gardens and garden-utopias as in “The Black Monk”, “My life”, “The New Villa”, ”Cherry Orchard”, “Gooseberries” and “Uncle Vanja” all collapse.

Autka rather seems to result out of a stoic view onto the world, the dualism of responsibility and callousness. In the paradise motive of Autka showed an existentialist “however”: Facing his near disappearance he was sure his work would not endure – he not even thought his literary opus would be read longer than seven years after his death. So in his last years Chekhov did not work primary to influence the society or the environment; he tried to form his character according to Marc Aurel’s “Meditations” because for Chekhov thus constituted a good life. His friend Ivan Bunin resumed: “Chekhov’s true, only hero – is the hopeless human being” [19]

Concerning his literary work, researchers speak of Chekhov’s “perspectivism”, [20] of the Reality that lies in the individual perspective. Likewise, no interpretation should be claimed exclusively right but rather as aspects of his garden idea. If we would get the chance to ask Chekhov about the “meaning” of his garden we might get the same kind of answer as his wife got when asking about the meaning of life:

You ask “What is life?” That is the same as asking “What is a carrot?” A carrot is a carrot and we know nothing more. [21]

Perspektivism in Preservation

Even if Chekhov himself in his desire for indifference would not care about the cultural worth of his garden today, it occurs important to me to keep the garden as authentic as possible. Not only because it is the living legacy of a great artist or because it manifests a background of his play “The Cherry Orchard” but even more because it makes central parts of Chekhov’s stoic approach towards life visible.

Directly after Chekhov’s death in 1904 his sister Masha made his house a private Museum. In 1921it was declared an official Chekhov-Museum and Masha became the first director. As she dedicated her life to the memory of her brother she changed as little as possible, but unlike the house the garden could not fall asleep. One of the most drastic interventions was the transforming of the stream into a concrete canal in order to avoid water erosion. The path system remained original. But of cause the vegetation has developed: Today you find hardly an original fruit tree in the garden. Some original conifers nearby the houses partly have reached enormous volumes and there are groups of original bamboo and cypress at the southern border. Most cherries and palms do not seem to be original. At the southern façade of the dwelling house there is an original Rosa banksiae with an impressive bloomage every year. The flowerbeds contain different roses, red tulips, stephanandra, arum, ivy, lesser periwinkle and much more. Still there is no planting-system in evidence.

Despite a number of photographs that show the garden in Anton’s and Masha’s time we have but little information about the original vegetation as a historic planting plan is missing. The most important step towards a garden-historic maintenance concept therefore is to let a field surveyor make a detailed as-completed drawing of the present. The second step should be to reconstruct at least three layers of time whose importance for preserving guidelines have to be traded against each other :

- the year 1904, which most clearly represents the garden designed by Chekhov. However, it does not represent the zenith of the vegetation.

- a second layer is to be suggested shortly before the conversion of the stream into a canal, presumably within the first decades of the 20th century, which would represent the artist’s – Anton’s- intentions probably most accurate.

- Moreover Masha’s work, done in 5 decades throughout two world wars and the Stalin-Era, must be valued as a cultural worth of its own. In the garden it represented the continuity of care by the Chekhov family with a third zenith around the 1950ies.

As these kinds of basic considerations have not been done yet I have discussed the importance of preserving guidelines with director Alexander Titorenko of the Chekhov House-Museum in 2012 and 2013 in Yalta. After the political overthrows of Crimea in 2014 it was technically not possible – whether by e-Mail, mail nor telephone – to get in touch again. As soon as possible I will try to renew the contact, to support the execution of the above mentioned first step financially and to discuss the next steps. But even before this it may be useful to think about certain aspects of preservation and reconstruction:

Although it may be possible to identify many of the original trees from the pictures it would be useless to plant f. e. fruit trees beneath the crowns of the original conifers. Valuing the original vegetable substance of utmost significance for the authenticity in general, in this special case its preservation is of even higher importance since the artist planted it all by himself and was extremely proud of that. But as most of the big original trees are located nearby the house it may be possible to replant the southern part of the garden according to the historic pictures with fruit trees again to make the Cherry Orchard /paradise Motive visible again.The situation is even more problematic when it comes to perennial herbs: Although we know a lot about what different roses and perennial herbs Chekhov planted, no historic planting plan exists.

As it is questionable if we will ever know exactly what the garden looked like I suggest using the garden around the new Museum buildings nearby as proving grounds: Here could be the place to plant our imaginations of Chekhov’s use of these plants to show possible past conditions without influencing the authentic historical ground. On the historical ground of the garden I plead for a very simple plantation with just one or two kinds of herbs that keep the ground covered without attracting attention. Instead of an arbitrary planting that could be found anywhere we should show our lack of knowledge.

Showing the absence, the bad spots in the garden would make the discontinuity of the place visible. It would not only be an honest handling with a garden-historic problem, even more it could symbolize Chekhov’s desire for complete indifference, for callousness and absence.

[1] Chekhov 2010 : 179

[2] Tschechowa 2004 : 120. My translation

[3] Tschechowa 2004 : 202-203. My translation

[4] Tschechowa 2004 : 202-203. My translation

[5] Knipper 1998 : 67-68. My translation

[6] Čechov 1979b : 196. My translation

[7] Čechov 1979c : 200. My translation

[8] Čechov 1979c : 238. My translation

[9] Čechov 1979c : 249. My translation

[10]Chekhov 2010 : 213

[11] Levitan 1886

[12] Kuprin 2015

[13] Bunin 2004 : 59

[14] Čechov 1979b : 183. My translation.

[15] Čechov 1979a, p. 21. My translation.

[16] Urban 1997 : 12

[17] Tschechowa 2004 : 213

[18] Spachil 2004 : 139-147

[19] Bunin 2004, S. 77

[20] Leitner, 1997 : 58-64

[21] Knipper 1998 : 400. My translation

Planten un Blomen & Dag-Hammerskjöld-Platz

In Kooperation mit Schmidtke + Boué Landschaftsarchitekten

Hamburger Elbgärten als Marke und Problemfeld

„Macht euch Freunde mit dem ungerechten Mammon“

Vortrag auf dem gemeinsamen Bundeskongress von BDLA, BGL, DBG, DGGL und GALK im Rathaus Brandenburg/Havel, 12. Juni 2015 zur Frage des Umgangs mit denkmalgeschützten Grünanlagen an der Hamburger Elbchaussee

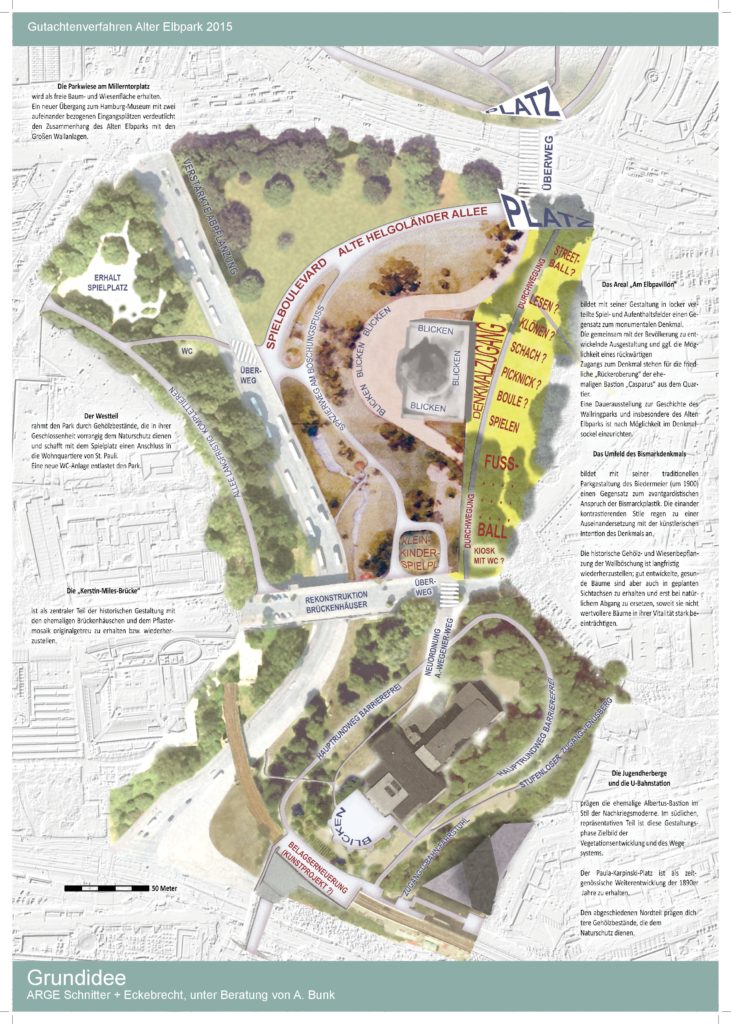

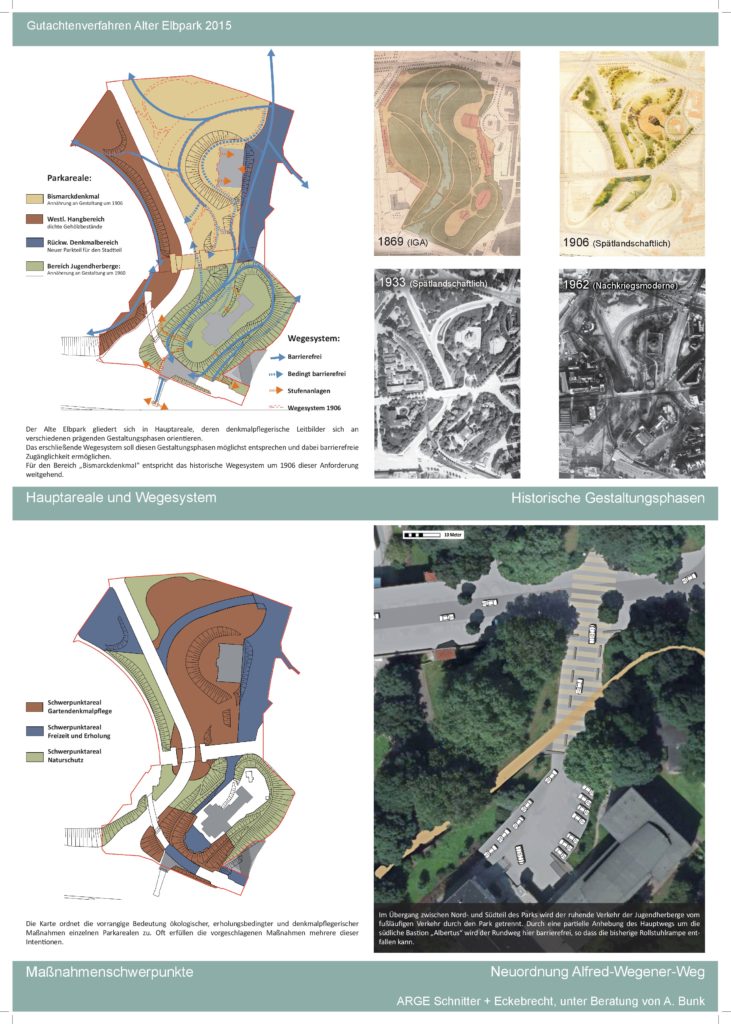

Alter Elbpark in den Hamburger Wallanlagen

Gutachterverfahren zur Sanierung des denkmalgeschützten Parks, in Kooperation mit Berthold Eckebrecht Landschaftsarchitekt BDLA und Andreas Bunk Landschaftsarchitekt im Jahr 2015 erstellt

Alter Elbpark

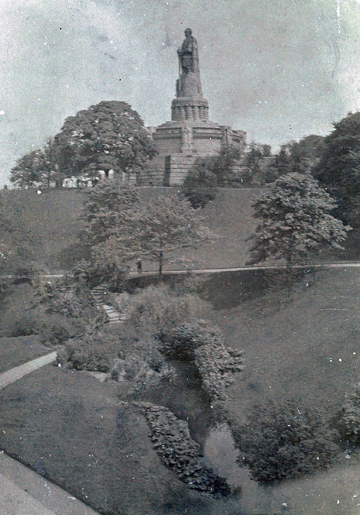

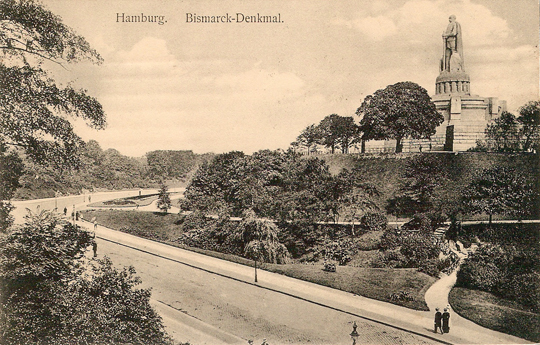

Sein über die hohen Baumwipfel ragendes Erkennungszeichen – das 34 m hohe Denkmal eines schwerttragenden Bismarck – ist in mehrfacher Hinsicht sperrig. Das den Park seit 1906 dominierende Bauwerk mit seiner problematischen Symbolik ist jedoch nur ein Aspekt dieses wichtigen Hamburger Parks. Die Gestaltung des Ortes reicht zurück bis in die Zeit der Religionskriege, die Europa zwischen 1618 und 1648 verheerten.

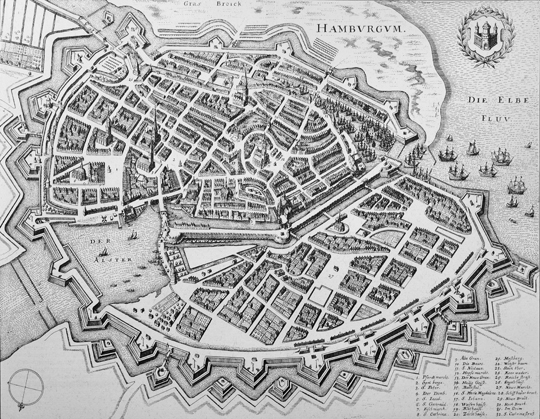

Hamburg war auf die Gefahren des 30-jährigen Krieges nicht unvorbereitet: Man hatte den holländischen Festungsbaumeister Johan van Valckenburgh (um 1575-1625) gewonnen, nach den modernsten Erkenntnissen der Kriegsbaukunst einen halbkreisförmigen Erdwall nördlich um die gesamte Stadt zu ziehen. Ein aus der Alster gespeister Wassergraben umgab diesen Wall, aus dem 22 große Bastionen und kleinere Ravelins auskragten, um von dort Angreifer noch vor einer Erstürmung bekämpfen zu können; Spitze Holzpfähle auf der Wallkrone, eine nach außen abfallende Erdaufschüttung mit freiem Schussfeld – das Glacis – und der Bau zusätzlich vorgelagerter Verteidigungsanlagen wie der „Sternschanze“ vervollständigten die Anlage. [1]

Für die Errichtung der Wallanlagen wendete Hamburg zwischen 1614 und 1624 ein Viertel seiner Einnahmen auf. Van Valckenburgh fiel bereits ein Jahr nach Fertigstellung der Anlagen bei Den Haag im Kampf gegen das spanische Heer. Für Hamburg aber zahlte sich der Einsatz aus: Während des 30-jährigen Krieges wurde kein einziger Angriff auf die so schwer gesicherte Stadt unternommen. Im Gegenteil zog Hamburg zahlreiche Flüchtlinge an und ging aus dem Krieg als wohlhabendste und bevölkerungsreichste deutsche Stadt hervor. [2]

Auch bei späteren Kriegshandlungen wie der Belagerung durch den Dänenkönig Christian V. im Jahre 1686 diente der Wallring erfolgreich der städtischen Verteidigung:

„Den 22ten verfügte ich mich gar frühe auff dem Walle, weilen ich wegen des unaufhörlichen Schiessens die vergangene Nacht wenig geruhet, umb zu sehen, wie weit die königlichen avancieret. Ich fand aber die Denischen noch in voller Arbeit, und hatten sie bereits von dem Strande über dem Hamburger Berge, die St. Pauli Kirche vorbey, bisß an die Seiler Bahn, eine Linie gemacht und sich eingeschnitten, weßwegen man denn diesen gantzen Morgen sonder auffhören von den Wallen feurete, um die fernere Arbeit zu verhindern. […] Dieser gantze Tag wurde mit fleissiger Arbeit auf den Wällen zugebracht, blendungen und Schantz=Körbe verfertiget, und noch mehr Stücke herbey geschaffet. Umd drei Uhr Abends ging das heftige Cannoniren von allen Seiten nach der Sternschantze an, und setzten die Königl. Solche mit Bombeneinwerffen heftig zu und kamen mit denen Aprochen sehr nahe; es stund solche Schantze die gantze Nacht gleichsam in Feuer und Flammen.“ [3]

Als der Festungsring gegen die fortgeschrittene Waffentechnik keinen Schutz mehr bieten konnte, beschloss der Senat 1804 seine Umwandlung in eine Parkanlage. Mit der Einnahme der Stadt durch das napoleonische Heer zwei Jahre später wurde die begonnene Entfestigung zwar zunächst rückgängig gemacht, doch konnte nach dem Abzug der Besatzer das Vorhaben erneut begonnen werden. [4]

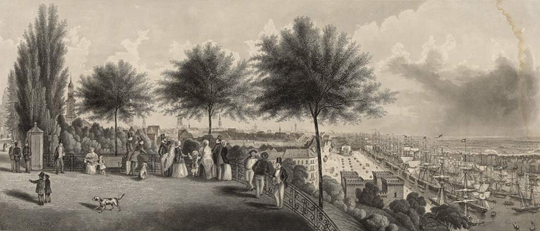

Unter der Leitung des Bremer Kunstgärtners Isaak Altmann wurden zwischen 1820 und 1833 die scharf profilierten Erdbauwerke in eine weich modellierte Grünanlage „im Geschmack der Natur“ umgewandelt, [5] die mit geschwungenen Wegen, weiten Wiesenflächen, Alleen und naturnah gruppierten Gehölzen eine idealisierte Landschaft schufen. Sicher vorrangig aus ökonomischen Gründen blieb dabei die charakteristische Grundform der Fortifikationsanlage im geschlängelten Grabenverlauf und der abgerundeten Bastionsflanken erhalten. Ein Zeitgenosse berichtete 1827:

„Während neben dem Fahrwege auf der Höhe eine alte Promenade hinläuft, führen mehrere Wege am Abhange und am Fuße des Hügels den Wanderer, der eben das Gewühl des Altonaer Tors verläßt, in die ruhige Stille eines Akazienwäldchens hinter der Sternwarte und aus diesem zu einer Tannenpartie, welche ein Pulvermagazin verbirgt. Bald eröffnet sich vor ihm ein geräumiger Spielplatz, für die Jugend bestimmt, während ein buschreicher weg den freund der Einsamkeit um denselben herumführt; eine zweite Tannenpartie, mit Akazien umgeben, und Rosen mit immergrünen Bäumen verschiedener Art bieten das Bild des kräftigen Männlichen Alters und der Blüte der Anmut, aber Trauerweiden unter Mannigfach blühenden Sträuchern und Stauden deuten auf den Ernst des Lebens hin, doch auch hier umgeben blühende und duftende Gesträuche den Wanderer, und ein Sitz ladet ihn zur Ruhe ein […]. [6]

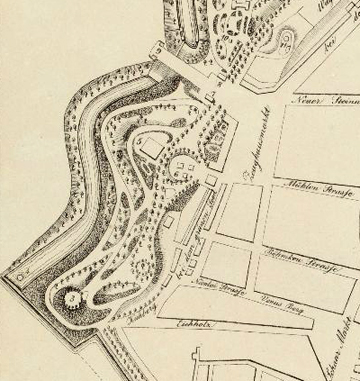

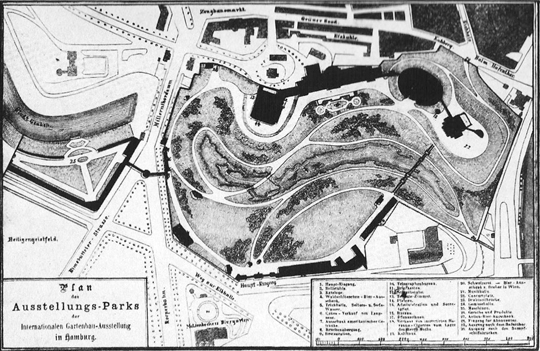

Mit der Ausrichtung der ersten Internationalen Gartenbauausstellung in Hamburg im September 1869 veränderte sich diese am „klassischen Landschaftsgarten“ orientierte Gestaltung in dem Abschnitt des Wallringparks zwischen Landungsbrücken und Millerntor. Die Gesamtplanung übernahmen Architekt Martin Haller (1835-1925) und der Garten-Ingenieur Friedrich Joachim Christian Jürgens (1825-1903) im Stil des Biedermeier: Den nun buchtenreichen Wallgraben überspannte eine Hängebrücke, und die Rasenhänge präsentierten sich durch Gehölzpartien und Teppichbeete ornamental geschmückt. Dauerte die Ausstellung auch nur 11 Tage, so formte sie doch eine vom Rest der Wallanlagen getrennte Anlage und damit das Areal, das heute als „Alter Elbpark“ überkommen ist. [7]

Diese erste Internationale Gartenbauausstellung erfuhr 1897 in den Teilen nördlich des Millerntors eine erfolgreiche Wiederbelebung, die im 20. Jahrhundert schließlich in die Tradition der Niederdeutschen Gartenschau „Planten un Blomen“ und der IGA’s mündete. Mit dem Bau der Kerstin-Miles-Brücke (1897) sowie dem Bau der Cuxhavener Allee und der Helgoländer Allee anstelle des alten Wallgrabens wurde der Alte Elbpark um 1900 stärker in die Verkehrsströme der Stadt einbezogen.

Mit der Seewarte (1881) gehörte der Alte Elbpark Teil zu einer als Bildungslandschaft verstandenen Inszenierung, die im Norden durch den Bau der Kunsthalle (1869), dem Strafjustizgebäude (1882), dem Dammtorbahnhof (1903), der Musikhalle (1908), dem Museum für Hamburgische Geschichte (1918) und vielen weiteren öffentlichen Einrichtungen in Beziehung gesetzt wurde: Auf den Höhen der ehemaligen Bastionen präsentierte die Hansestadt in einer gepflegten Parklandschaft ihre kulturellen Leistungen.

Mit der Entscheidung, im Alten Elbpark eine Statue zu Ehren des verstorbenen Reichskanzlers Otto von Bismarck (1815-1898) zu errichten, erreichte das großbürgerliche Repräsentationsbedürfnis eine neue Stufe. Die der Elbmündung zugewandte Monumentalplastik scheint vorrangig den Machtanspruch des Deutschen Reiches zu symbolisieren. Doch verbirgt sich mehr dahinter als nationalistische Überheblichkeit und Personenkult: Nach kontroversen Diskussionen wählte das Hamburger Wettbewerbkomitee unter 182 Entwürfen die Arbeit des Bildhauers Hugo Lederer (1871-1940) und des Architekten Johann Emil Schaudt (1871-1957). Diese Arbeit ging über die zeitgenössische Kunst hinaus, als sie eine überzeitliche Bedeutung des Reichkanzlers darzustellen suchte. Sie bediente sich dabei nicht nur der Rolandspose mit dem blankgezogenen Schwert, die traditionell die Stadtrechte symbolisierte: Die geometrisierende, in ihrem flache Relief mit der Architektur verschmelzende Plastik stand im Gegensatz zu zahllosen naturalistischen Persönlichkeitsdarstellungen dieser Zeit, die nicht nur Kunsthallendirektor Alfred Lichtwark (1852-1914) als „innere Belanglosigkeit“ abtat. Im Überschreiten einer bloßen Persönlichkeitsdarstellung durch Abstraktion kann daher ebenso eine Glorifizierung wie eine Distanzierung gesehen werden, die sich von der „Hofkunst“ des Deutschen Kaisers abwandte. [8]

Die Umgebung indessen hielt mit dem inneren „Monumentalismus“, in dem sich mehr gedankliche als physische Größe ausdrücken sollte, nicht mit: Der Park präsentierte sich weiterhin mit biedermeierlichen Schlängelwegen, Teppichbeeten und einer romantischen Knüppelholzbrücke über einen pittoresk gebuchteten Teich: Diese zu Beginn des 20. Jahrhunderts in die Kritik geratene traditionelle Gartenkunst stand im krassen Gegensatz zur Modernität der Architektur.

Hatte die Bismarck-Monumentalskulptur noch im ersten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts deutschlandweit als wegweisend gegolten, so scheint die Monumentalitätsidee in der Zeit des Nationalsozialismus weitgehend verflacht zu sein und sich im Personenkult mit Kranzniederlegungen im Fackelschein erschöpft zu haben. Höhepunkt dieser ideologischen Vereinnahmung bildeten die textlichen und bildhaften „Schmückungen“ im Sockelinnern, die um 1939-1941 vorgenommen wurden, als der hohle Sockel zu Zivilschutzräumen ausgebaut wurde. Die aus dem Zusammenhang gerissenen Bismarck-Zitate schienen den deutschen Faschismus nachträglich legitimieren zu wollen. [9]

Die Erfahrungen der NS-Herrschaft und die Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs schließlich führten zu neuerlichen Umgestaltungen des Parks. Nachdem die nationalsozialistische Architektur mit überdimensionierten Baugrößen den Begriff der Monumentalität vollends in Misskredit gebracht hatte, erhielt die Casparus-Bastion mit dem Bismarckdenkmal 1954 einen Baumkranz von 10 Meter Höhe, um die ungeliebte Architektur optisch zu verdrängen. Die ehemals bewegte Topographie an der Helgoländer Allee wurde teilweise mit Trümmerschutt verfüllt und zu weiten Rasenflächen eingeebnet. Auch das Wegesystem wurde im Stil der Nachkriegsmoderne vereinfacht sowie Zierpflanzungen entfernt. Mit der Jugendherberge auf dem Stintfang im Jahr zuvor wurde ein neue Weltoffenheit inszeniert deren Baustil ebenso wie ihre Nutzung einen Neuanfang versprachen, der mit dem Neubau der Bahnstation Landungsbrücken 1959 seinen vorläufigen Abschluss fand.

In der Fülle einander überlagernder Zeitschichten manifestieren sich neben prägender Stadtbaugeschichte auch divergierende Vorstellungen von Kunst und Gesellschaft. An der Schnittstelle zwischen Neustadt und St. Pauli, zwischen der altehrwürdigen St. Michaelis-Kirche und „Tanzenden Türmen“ der Konsum- und Spaßgesellschaft von St. Pauli tut Hamburg gut daran, seine Geschichte kritisch zu reflektieren. Der Alte Elbpark ist dafür prädestiniert.

[1] http://de.wikipedia.org/wiki/Hamburger_Wallanlagen

[2] ibid

[3] Bericht über die Belagerung Hamburgs im Jahre 1686. In: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte, Band 8, Hamburg 1888, S. 99f.

[4] Michael Goecke, Stadtparkanlagen im Industriezeitalter : Das Beispiel Hamburg. Hannover/Berlin 1981, S. 17

[5] ibid

[6] Ansichten der Freien Hansestadt Hamburg, Bd. II. Zitiert nach Goecke, Stadtparkanlagen, 1981, S. 20

[7] Gustav Allinger, Das Hohelied von Gartenkunst und Gartenbau : 150 Jahre Gartenbau-Ausstellungen in Deutschland. Berlin/Hamburg 1963, S.33

[8] Jörg Schilling, «Distanz halten«: Das Hamburger Bismarckdenkmal und die Monumentalität der Moderne. Göttingen 2006, S. 52f, 96

[9] Ibid, S. 355ff

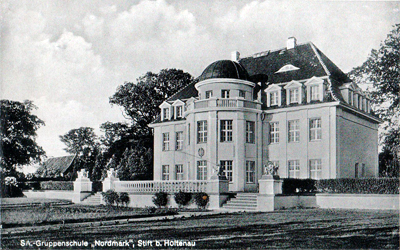

Gutsgarten Altenholtz-Stift

Die heutige Gutsanlage Altenholz-Stift geht auf den Meierhof Stift zurück, der um 1680 als Außenstelle des Gutes Seekamp an einem vorhandenen Teich im heutigen Altenholz-Stift bei Kiel angelegt wurde. Zu Ihren Besitzern zählten der dänische König Christian V.,

Familie Graf von Hahn, Familie von Reventlow sowie Familie Graf Schack. Mit dem Ausbau eines vorhandenen Inspektorhauses

zum Herrenhaus 1851 und der Pflanzung der „Stifter Allee“ 1876 setzte eine gartenkünstlerische Aufwertung des Anwesens ein, die in der Anlage eines in Resten bis heute bestehenden Parks südlich der Stifter Allee seit spätestens dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts

einen ersten Höhepunkt fand. Mit dem Bau eines neuen Pächterhauses am Westufer des Sees im Jahr 1880 wurde dabei auch der Grund für die bis heute bestehende west-östliche Ausrichtung des neuen Gutsgartens gelegt, mit der die Teichanlage ins städtebauliche Zentrum des Dorfes rückte.

Die Beauftragung durch den Eigentümer im Jahr 2016 umfasste eine gartenhistorische Recherche, Bestandsaufnahme und Kartierung der Gartenanlage.

Grünzüge Barmbek-Nord

„Der Habichtsplatz besteht aus mehreren Straßen, die zu einer Art Platz angeordnet sind.“

Die nüchterne, einem Online-Straßenverzeichnis entnommene Beschreibung, bringt auf den Punkt, dass der Habichtsplatz seinen Namen heute kaum noch verdient. Dabei markierte dieser Ort lange Zeit den Kern dessen, was Baudirektor Fritz Schumacher als „städtische Wanderwege“ gedacht und mit Hilfe fähiger Stadt- und Grünplaner mustergültig umgesetzt hatte.

Der Beginn der Geschichte liegt über 100 Jahre zurück und klingt Hamburger Ohren dennoch seltsam vertraut: Die wachsende Stadt benötigt dringend neue Wohnquartiere. Doch Flächen sind knapp, es gilt, jeden Quadratmeter auszunutzen. Gerade hat sich der neue Baudirektor Fritz Schumacher in einem zähen Prozess mit dem Hamburger Ingenieurwesen auf einen gemeinsamen Entwurf zum geplanten Stadtpark durchgerungen, da sorgt der Bebauungsplan für Barmbek-Nord für neuen Unmut. „Ein steinernes Meer“ sieht Schumacher im Konzept „dieses furchtbaren Planes“. Die vorgesehenen Grünflächen beschränken sich auf kleine Schmuckanlagen im Stil des 19. Jahrhunderts, aus Schumachers Sicht völlig ungeeignet für den neuen Stadtteil. Doch der vom Ingenieurwesen entwickelte Bebauungsplan hat um 1909 bereits Fakten geschaffen, das Sielnetz ist schon gebaut, drastische Änderungen der Flächenplanung würden zudem Entschädigungsansprüche der Investoren auslösen.

In dieser beinahe festgefahrenen Situation verfällt Schumacher auf die Idee, statt eines großen Quartiersparks grüne Korridore zu schaffen, die den Hauptstraßenzügen folgen: Otto-Speckter-Straße, Harzloh, Alte Wöhr und Langenfort sowie Heidhörn sollen so ein großes Freiraumnetz bilden: „Das Ziel war dabei“, so Schumacher rückblickend, „quer durch die Häusermassen hindurch nach verschiedenen Richtungen hin zusammenhängende Grünzüge zu schaffen. Wenn ihnen auch nur eine bescheidene Form gegeben werden konnte, so vermögen sie doch gleichsam als großstädtische ‚Wanderwege‘ eine wichtige Funktion zu erfüllen.“

Glücklicherweise verfügt Hamburg seit 1914 über einen Gartendirektor, der diese grüne Vision kongenial umzusetzen versteht: Otto Linne (1869-1937) entwirft auf den von Schumacher für die Grünversorgung geretteten Flächen eine Vielzahl unterschiedlicher Anlagen: kleinere und größere Spielanlagen, Ruhegärten und Verbindungsgrün. Dabei brilliert der Gartendirektor in Barmbek-Nord ab Ende der 20er Jahre mit Gestaltungen, die – wie man heute sagen würde – kompromisslos modern sind. Etwa beim „Grünzug Alte Wöhr“ mit einem geraden Weg, begleitet von ein paar großen Bäumen und einer Strauchpflanzung: darüber hinaus soll es eigentlich nur eine große Wiesenfläche geben. Oder beim Grünzug „Otto-Speckter-Straße“: Baumreihe – Fliederhecke – Weg – Wiese, alles parallel nebeneinander und schnurgerade.

Diese Geradlinigkeit ist so ganz anders als die Miniaturlandschaften, die die traditionellen Parkanlagen mit ihren Bogenwegen, kleinen Hügeln und Teppichbeeten darstellen. Linnes Reformgartenkunst will nicht die Landschaft imitieren, sondern Funktionen ermöglichen. Das Zauberwort der Stunde heißt „Brauchbarkeit“, und darum konzipiert der Gartendirektor die Freiräume wie unterschiedliche Zimmer eines Hauses. Die geraden Formen schaffen Übersichtlichkeit und Platz für Bewegung, sie sind funktional und insofern ungezwungen. Häufig verwendet Linne dabei den für Schumacher so typischen roten Backstein. Durch diese Formen- und Materialsprache entsteht in Barmbek-Nord eine enge Verzahnung von Architektur und Freiraum, die Zeitgenossen als mustergültig würdigen.

Bei aller Liebe zu Geradlinigkeit und einfachen, offenen Flächen geht Linne aber auch sehr differenziert zu Werke, wie etwa die Grünanlage Hartzlohplatz zeigt: Neben dem dortigen großen Kinderspielplatz ordnet er erhöht einen Alte-Leute-Garten an: Von den beschatteten Sitzbänken aus können die Senioren über ein Schmuckbeet aus gemessener Entfernung auf die spielenden Kinder blicken. Die genau austarierte Verteilung von beschnittenen und freiwachsenden Bäumen, von Hecken, Pergolen und unterschiedlichen Geländeebenen sowie die differenzierte Verwendung des Klinkers, mit dem Linne andernorts in Barmbek sowohl Flechtwände imitieren als auch kleine Pferdeskulpturen bauen lässt, weisen ihn als Meister seines Faches aus. Dabei ist dies oft nur der handwerkliche Schmuck: der inhaltliche Fokus liegt darauf, Menschen zusammen zu bringen, ihnen Bewegung und frische Luft zu verschaffen, eben wirklichen Freiraum. Soziale Grünplanung wird dies genannt, und Schumacher und Linne sind zwei ihrer anspruchsvollsten Vertreter.

Linnes Meisterwerke in diesem Stadtteil werden die aufeinander bezogenen Anlagen am Schwalbenplatz und am Habichtsplatz: Mit Rhythmusgefühl und dem Mut zu großen Flächen- Bau- und Vegetationsmassen ordnet er den Schwalbenplatz als Abfolge unterschiedlicher Bewegungsräume. Ein großes Planschbecken mit einem Dutzend Spritzdüsen begeistert die Kinder im Süden der Anlage, große Sandkisten in der Mitte bieten ausreichend Platz zum Buddeln und für die besonders Bewegungshungrigen gibt es Spring- und Klettergeräte im Norden. Eine umlaufende Baumreihe schafft trotz der Größe ein Gefühl der Intimität. Nördlich anschließend entwickelt Linne den Habichtsplatz mit ringförmigen Pflanz- und Wegestreifen. Nur hier gestaltet er in dem jungen Stadtteil eine reine Schmuckanlage. Aus den Platzecken sowie vom Schwalbenplatz führen achsial geordnete Fußwege zum Zentrum des Platzes, der selbstbewusst – dies zeigen die Luftbilder der 30er Jahre deutlich – vom hohen Anspruch der Barmbeker Grünzüge kündet: Dies ist kein Begleitgrün, sondern eine gartenarchitektonische Leistung auf Augenhöhe mit den umgebenden, modernen Bauformen.

In den folgenden Jahrzehnten wird es schwer, diese hohen Qualitäten zu bewahren oder wieder zu erlangen. Zwar gelingt es, das grüne Netz in Barmbek trotz der furchtbaren Zerstörungen des Zweiten Weltkriegs weitgehend zu erhalten, doch zwei Jahrzehnte später haben die Grünplaner ausgerechnet am Habichtsplatz einen Totalverlust zu beklagen: Die Führung des Straßenrings 2, der ab 1967 mitten durch den alten Platz verläuft, degradiert die verbleibenden Flächen bis heute zu nur „einer Art Platz“, die vom einstigen Gestaltungsanspruch wenig erahnen lässt.

In jüngerer Zeit gibt es aber vermehrt positive Entwicklungen im Barmbeker Grün wie etwa die neue Parkanlage am ehemaligen Wendebecken Langenfort. Und erst 2013 ist es gelungen, den Grünzug Langenfort zwischen Lorichstraße und Fuhlsbüttler Straße weiter zu entwickeln und in angrenzenden Anlagen dringend notwendige gartenhistorische Sanierungen durchzuführen. Trotz Zerstörung, Nutzungsdruck und noch immer wachsender Stadt wirkt die Idee der „großstädtischen Wanderwege“ bis heute fort. Eine Idee, um die Barmbek zu beneiden ist.

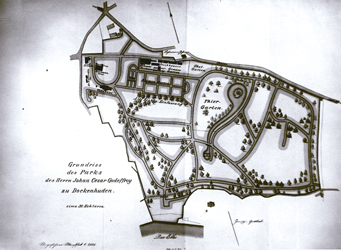

Das Gehege im Dockenhudener Hirschpark

Informationsschild. Text und Layout im Auftrag des Bezirksamts Hamburg-Altona, MR, Fachabteilung Stadtgrün, 2014

Der Hirschpark trägt seinen Namen nach dem Wildgehege, das der Hamburger Kaufmann Johan Cesar VI Godeffroy Mitte des 19. Jahrhunderts in seinem Park einrichtete.

Godeffroy forstete systematisch große Teile vormals sandiger Flächen in Rissen, Blankenese, Sülldorf und Iserbrook auf. Er sorgte auch für die Bestandsvermehrung von Rehwild, Fasanen und Wildkaninchen. Wegen seiner überseeischen Besitzungen wurde er als ungekrönter König der Südsee bekannt. Als begeisterter Jäger veranstaltete er mit Freunden gemeinsame Jagden durch seine Reviere und gab zum Abschluss große Diners im Dockenhudener Landhaus.

1889 erwarb der Kaufmann E. A. Wriedt das Anwesen. Der Park mit dem Wildgehege war für Besucher zugänglich. Seit 1924 mitsamt dem Gehege in öffentlicher Hand, blieb der Wildbestand bis in die 1940er Jahre erhalten. Nach einem Leerstand während der Kriegsjahre wurde das Gehege Anfang der 1950er Jahre erneut mit Wild besetzt.

Als erste Vertreterin der Rothirsch-Gattung zog 1953 mit Hirschkuh „Meta“ eine unvergessene Persönlichkeit ins Gehege:

„Verhältnismäßig jung an Jahren, war sie ganz Rotwilddame vom Kopfe bis zum Hufe. Allseitige Bewunderung rief die feine und elastische Art ihres Ganges hervor. (…)

zu keiner Stunde mangelte es ihr an Appetit. Zusehends entwickelten sich ihre Kurven.“

(Max Kleicke, 1962)

Hamburgweit bekannt wurde der Rothirsch „Fritz“. Von einem Bauern aus Bargstedt war dieser als halb verhungertes Hirschkalb aufgefunden und mit der

Flasche aufgezogen worden, die erste Zeit sogar in der bäuerlichen Wohnung. 1956 zog Fritz zu Meta in den Hirschpark, und schon im Sommer darauf war mit „Juno“ der gemeinsame Nachwuchs zu bewundern.

1960 gründete sich ein Verein, um sich für eine artgerechte Wildhaltung einzusetzen. Längst reicht sein Einsatzdarüber hinaus: Die Mitglieder vom „Verein der Freunde des Hirschparks Blankenese und des Wildgeheges Klövensteen e.V.“ engagieren sich in vielen Fragen rund um den Hirschpark mit ihrem Wissen und mit großzügigen Spenden.

Die Verwaltung von Park und Gehege obliegt der Fachabteilung Stadtgrün im Bezirk Altona.

Altonaer Volkspark 1914-2014

Das 100-jährige Bestehen des Altonaer Volksparks, dieses flächenmäßig größten Volksparks in Hamburg, wurdein dieser Veröffentlichung gewürdigt: Von seinen schwierigen Anfängen in den „Bahrenfelder Forsten“ bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges über seine schrittweisen Erweiterungen in ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts bis hin zu aktuellen Planungen im Zuge des „Hamburger Deckels“ auf der Autobahn A7. Ein Schwerpunkt des Heftes liegt auf dem Wirken und der Person des ersten Altonaer Gartendirektors Ferdinand Tutenberg (1874-1956), auf dem Konzeption und Ausführung die Anlagen beruhten und dessen unveröffentlichte Lebenserinnerungen hier wesentlich einflossen.

Doch auch das Gelände um die heutige Arena (ehem. „Volksparkstadion“) wird als ehemals integraler Teil des alten Volksparks beleuchtet und zusammen mit dem Altonaer Hauptfriedhof der weitgefasste Bildungsanspruch erläutert. Viele historische und aktuelle Abbildungen werden hier erstmals veröffentlicht.

Die 64-seitige Broschüre ist 2014 in einer Auflagenhöhe von 4.000 Stück erschienen. Vereinzelte Restexemplare sind noch kostenlos beim Bezirksamt Hamburg-Altona erhältlich.