Zwischen Affrontenburg und 10.000 Marksblick

Vortrag am 21. August 2019 vor dem Heine-Haus e.V. im Heine-Haus, Elbchaussee 33, Hamburg

Gartendenkmalpflege | Freiraumplanung

Private guiding through the Jenischpark for Landscape Architects from Israel

Vortrag für den Rotary Club Hamburg-Wandsbek am 14. Oktober 2019

Führung zum Tag der Architektur und Ingenieurbaukunst, veranstaltet von der Hamburgischen Architektenkammer,

am 30. Juni 2019

Vortrag im Kreismuseum Syke am 26.01.2018

Als Anton Tschechow 1899 auf die Krim zieht, ist der Schriftsteller auf der Höhe seines Ruhms und schwer tuberkulosekrank. Das subtropische Klima Jaltas soll seine Lungen heilen. Doch obwohl er weiß, dass seine Zeit bemessen ist, lässt er eine Villa errichten und legt auf dem steinigen Grundstück nach eigenem Entwurf einen blühenden Garten an. In diesen letzten Jahren ordnet er seinen künstlerischen Nachlass, schleppt mühsam Wasser für seinen Garten, pflanzt, beschneidet und schreibt sein letztes Bühnenwerk: über einen untergehenden Garten und die Notwendigkeit des Verlustes.

Tschechows „Der Kirschgarten“, unter dem Eindruck der eigenen Auflösung verfasst, steht in einem eigentümlichen Spannungsverhältnis zu seinem Garten in Jalta, der bis heute bewahrt werden konnte. Der Vortrag beleuchtet Tschechows literarische und gepflanzte Gärten vor dem Hintergrund seiner Biografie und richtet sich gleichermaßen an Gartenenthusiasten wie Leser Tschechows:

„Gestern und heute habe ich auf dem Grundstück Bäume gepflanzt und habe buchstäblich geschwelgt in Seligkeit, so schön, so warm und poetisch war es. Es ist einfach das reine Entzücken. (…) Es sind gute Bäume, sie werden bald tragen.“ (Tschechow, 1899)

Der Altonaer Volkspark ist das Werk des Altonaer Gartendirektors Ferdinand Tutenberg, der hier nach eigenen Entwürfen einen Waldpark pflanzte und mit architektonisch gestalteten Sondergärten ausstattete. 1914 eröffnet, hat sich der Park bis heute zu einem beeindruckendem und von den Altonaern hochgeschätzten Ensemble entwickelt.

Die 90- bis 120-minütige Führung können Sie für bis zu 25 Personen buchen.

Hier geht’s zum Kontakt

Das Informationsschild zur Geschichte und Bedeutung dieses kleinen aber bedeutenden Stadtparks in Hamburg-Langenhorn wurde 2018 im Park aufgestellt.

Text, Bildauswahl und Layout durch Joachim Schnitter im Auftrag des Bezirksamtes Hamburg-Nord, MR, Fachabteilung Stadtgrün

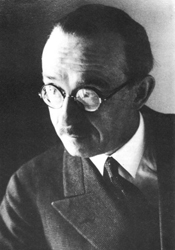

Leberecht Migge

Er verstand sich als Sozialreformer: Mit spitzer Feder forderte Leberecht Migge Gärten als Basis einer sozialen und gesunden Gesellschaft.

Freianlagen sollten vor allem nutzbar sein und erst danach ästhetisch befriedigen. Als Gartenarchitekt plante er – finanziell und künstlerisch sehr erfolgreich – für Bürgertum und Städte.

Der 1881 in Danzig geborene Migge hatte bereits eine Gärtnerlehre absolviert, als er 1904 bei einem tonangebenden Gartenbaubetrieb seiner Zeit eintrat: Die Hamburger Firma Jacob Ochs verfügte über eigene Baumschulen, Möbelwerkstätten und Baukolonnen; sie beschäftigte Gartenarchitekten wie Hermann König und Heinrich Wiepking-Jürgensmann, die später deutschlandweite Bedeutung erlangten. Als künstlerischer Leiter bei Ochs arbeitete Migge mit Avantgarde-Architekten wie Hermann Muthesius und

Martin Wagner.

1913 machte sich Migge als Gartenarchitekt in Blankenese selbständig. Im selben Jahr erschien sein einflussreiches Werk „Die Gartenkultur des 20. Jahrhunderts“. Darin stellte er auch den noch unter Ochs entworfenen ‚Öffentlichen Garten Hamburg-Fuhlsbüttel‘ vor und bezeichnete ihn als „Spielpark, der erste Deutschlands sogar“!

Sehr selbstbewusst geizte Migge weder mit suggestiver Kritik gegen städtische Grünplanungen noch mit persönlichem Spott gegen Berufskollegen. Zeitgenossen attestierten ihm große künstlerische Begabung, aber auch eine „angeborene Neigung zu extremen Auffassungen“, eine „rücksichtslose Kampfesart“ und einen „höchst lodderlichen Sprachgebrauch“.

Migge entwarf unter anderem die Freiräume der Hufeisensiedlung in Berlin-Britz und Frankfurt-Römerstadt und wirkte im Umfeld der Worpsweder Künstlerkolonie.

Als Fachautor wandte er sich zunehmend gartenpraktischen Fragen zu: Seine Buchtitel „Jedermann Selbstversorger“ (1918) und „Die Binnenkolonisation“ (1926) wurden zu Schlachtrufen einer sozial orientierten Gartenkultur, die seinen Tod 1935 weit überdauerten.

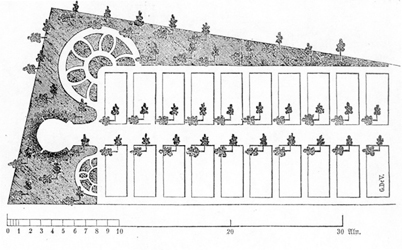

Migges geniale Inszenierung des öffentlichen Gartens Fuhlsbüttel als multifunktionale, von Trampelpfaden durchzogene Spielfläche und ihre fast zwingend wirkende Kontrastierung mit der Formensprache der Reformgartenkunst ist seit 1909 wohl unerreicht.

Diese Gestaltung kann zudem als wichtiger Beitrag in der Hamburger Stadtparkdiskussion gewertet werden, die deutschlandweit ausstrahlte.

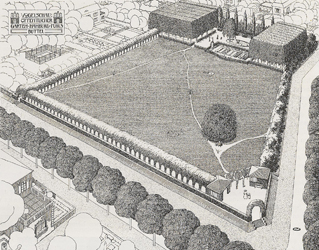

Öffentlicher Garten Hamburg-Fuhlsbüttel

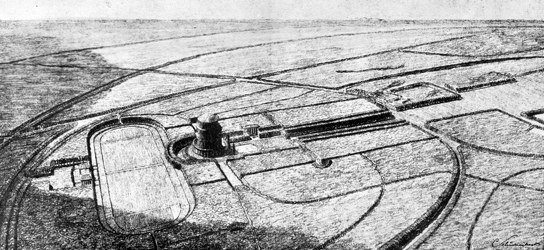

Die Idee war so einfach wie genial: Wenn Parks für das Volk da sein sollten, warum dann nicht eine schlichte Wiese zu ihrem gestalterischen Mittelpunkt erheben? Einschließlich bestehender Trampelpfade rahmte Migge 1909 dieses minimalistische Zentrum mit dem Repertoire der Reformgartenkunst: Geschnittene Hecken, Bogengänge und Baumhaine, dazu ein Spielplatz und ein Blumengarten; als i-Tüpfelchen eine markant auf der Wiese platzierte Kastanie.

„Ich fand eine (…) große Wiese etwa 1 m höher als die umgebenden Straßen gelegen und von einem hohen Weißdornknick begleitet. Alles blieb erhalten und wurde praktisch benutzt. Die sonnige Wiese wurde als Kern und Wesentlichstes der ganzen Anlage behandelt. Auf ihrem von Löwenzahn, Glockenblumen, Klee und bunten Gräsern durchwirktem Plan sollen sich die Alten lagern, die Jungen Sport, Spiel und herzlichen Unfug treiben dürfen. Fußpfade durchziehen sie, im Vordergrund lastet der tiefe Schatten einer Kastanie über der einladenden Rundbank. Diese Wiese wird auf zwei Seiten von einem Lindenlaubengang begrenzt, dessen dichtes Laubdach kühlen Schatten spendet, während seine arkadenartig geöffneten Seiten den freien Ausblick erlauben.

Im Norden begleitet die Spielwiese der erwähnte Weißdornbusch (…)

Die letzte Seite der Wiese schließen dann zunächst zwei schattige Haine, die als Zufluchstätte gegen Sonne und Wetter dienen. Voneinander unterscheiden sie sich durch den Grundriß und harmonieren doch wieder durch die Wahl der Arten, Rotahorn und Birken. Die Baummassen dieser Haine bergen zwischen sich den kleinen Kinder- und Turnplatz, der mit allerlei Turngeräten und einem großen Sandkasten wohlausgestattet ist. Seinen Hintergrund bildet eine Zeile markanter Pyramidenpappeln, dazwischen für die beaufsichtigenden Mütter und Mädchen jeweils Heckennischen mit Bänken eingelassen sind. Dem kleinen Kinderplatz vorgelagert ist der vertieft angeordnete Blumengarten. Er ist als artenreicher Stauden- und Sommerblumengarten gedacht und dient nach Inhalt und Anordnung dem Lern- und Schönheitsbedürfnis zugleich. (…)

Die Einzelformungen ordneten sich auch hier unter einen Willen zum zusammenfassenden Rhythmus gartenarchitektonischer Art. Da ist nichts rührselig oder empfindsam oder malerisch-romantisch aufgefasst, sondern ein Menschenwerk ist in selbstbewußter, würdiger Ordnung menschlichen Zwecken erschlossen.“

(Leberecht Migge, Die Gartenkunst des 20. Jahrhunderts, Jena 1913)

„Was nützet mir ein schöner Garten ?“

1990 hob ein kleines, aber vielbeachtetes Buch unter diesem Titel die kunsthistorische Bedeutung der heute Wacholderpark genannten Anlage hervor.

Ein Vierteljahrhundert zuvor hatte der Park seinen markanten Haupteingang eingebüßt.

Nun geriet er als eine der ersten Grünanlagen in den Fokus der noch jungen Hamburger Gartendenkmalpflege.

Seitdem wird um seine vollständige Rekonstruktion und die Wiedergewinnung des Haupteingangs gerungen.

Mitte der 1960er Jahre wurde das auffällig geschnittene Grundstück, auf das Migge seine Gestaltung bezogen hatte, unter dem Vorzeichen der autogerechten Stadt zugunsten von Stellplätzen auf annähernd quadratische Form reduziert.

Erst der Einfluss der Umweltbewegung auf das Denkmalverständnis führte ab Ende der 1960er Jahre dazu, Gärten grundsätzlich als denkmalwürdig begreifen zu können.

Mit der Institutionalisierung der Gartendenkmalpflege in Hamburg und dem Engagement privater Denkmalverbände erfuhr der Wacholderpark erste Wiederherstellungsmaßnahmen. Dazu gehörten 1996 der Lückenschluss der Lindenlaubengänge und die vollständige Replantierung des Birkenhains, verbunden mit einer Grundinstandsetzung des Spielplatzes 1999/2000. Gleichzeitig wurden auch die historischen Banknischen mit Ligusterhecken eingefasst und wieder mit weißen Holzbänken ausgestattet.

Der „Öffentliche Garten Fuhlsbüttel“ ist in Fach kreisen heute europaweit bekannt. Seine Pflege obliegt dem Fachbereich Stadtgrün des Bezirks

Hamburg-Nord.

Vortrag vor der Gesellschaft zur Förderung der Gartenkultur, Zweig Hamburg, am 14.11.2017 in der Warburg-Bibliothek, Hamburg

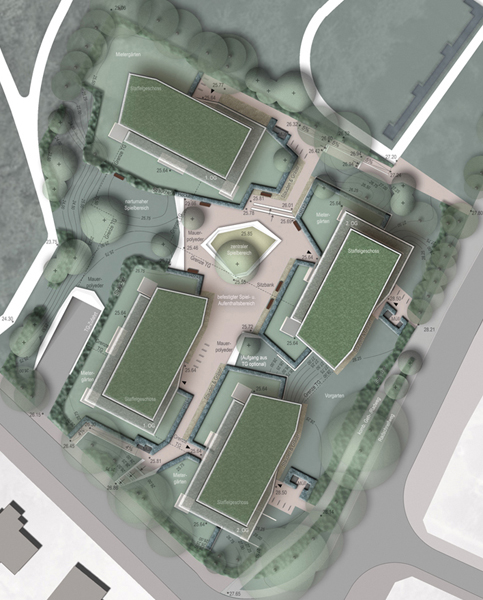

Städtebaulich-freiraumplanerisches Entwurfsgutachten für Wohnungsbau im Umfeld des Randelparks in Hamburg aus dem Jahr 2017.

Bearbeitung in Kooperation mit Plan² IA Architekten. Für den Teilbereich „TEGA“ (Südteil) mit dem ersten Preis ausgezeichnet.

Der 1828 eingeweihte Friedhof ist heute eine Parkanlage, die vom unweit gelegenen Harburger Rathausplatz zum Harburger Stadtpark überleitet. Zahlreiche attraktive und gut erhaltene Grabanlagen, ein spannend modelliertes Terrain und der alte Baumbestand machen diesen Ort zum zentralen Gedächtnisort der Stadt.

Die 60-90-minütige Führung können Sie für bis zu 25 Personen buchen.

Hier geht’s zum Kontakt

Pflege- und Entwicklungskonzept für die denkmalgeschützte Parkanlage „Alter Friedhof“

Kooperation mit Frank Bellinger, Freier Garten- und Landschaftsarchitekt

Im Auftrag der Stadt Bad Oldesloe

2016

Vortrag an der HafenCity Universität Hamburg am 22. Nov. 2016

Der Vortrag beleuchtet literarische Aufladungen fiktionaler Räume in Literatur (Petrarca, Rousseau, Poe, Tschechow, Nabokov, Philippe Claudel) und Film (Der Pate, Apocalypse now, Lissy und der wilde Kaiser)

Im Rahmen des „Kontaktstudium für ältere Erwachsene“ in der Universität Hamburg behandelt der Vortrag vom 16. Juli 2016 Anspruch und Wirklichkeit sozial orientierter Freiraumplanung. Vom Bau des Wallringparks ab 1820 bis zur Einweihung des Lohseparks in der neuen Hafencity 2016 wird ein thematischer Bogen durch öffentliche Parks und Grünzüge aus zwei Jahrhunderten geschlagen.

Teilnahme am Podiumsgespräch am 28.6. auf Einladung der Stralsunder Bürgerschaftsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen anlässlich der kontrovers diskutierten Sanierung der Stralsunder Wallanlagen.